Ⅴ 조선의 성립과 발전

|

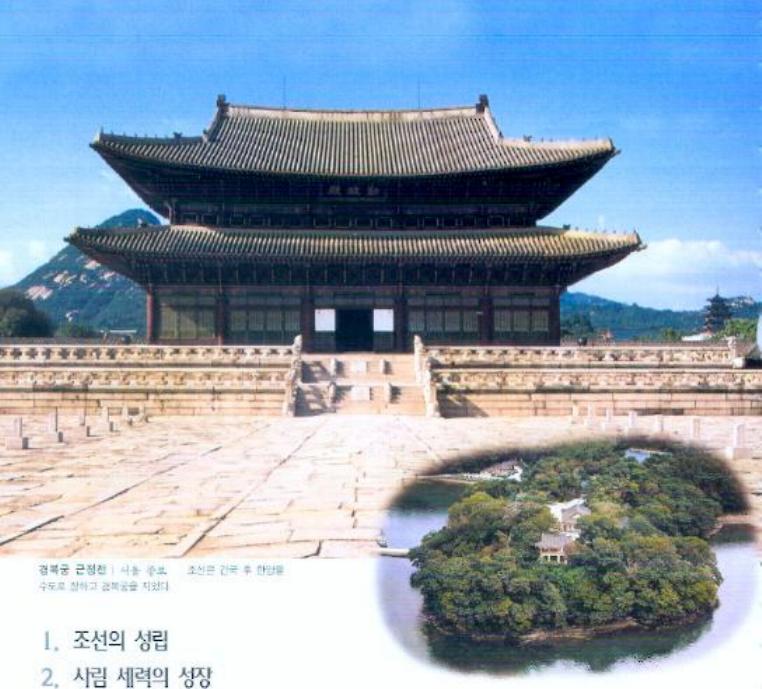

경복궁 근정전 ? 서울 종로 조선은 건국 후 한양을 수도로 정하고 경복궁을 지었다. |

제승당(한산도 이충무공 유적)? 경남 통영 이순신이 이끄는 수군의 승리는 임진왜란을 극복하는데 큰 힘이 되었다. |

1 조선의 성립

|

|

해시계 세종 때 처음 만들어 백성들이 편리하게 사용하도록 만들었다. |

|

해미 읍성의 진남문 충남 서산 지방의 중요한 고을에는 읍성을 쌓아 외적의 침입에 대비하였다. |

|

|

이성계를 중심으로 한 신흥 무인 세력과 정도전 등의 신진 사대부 세력은 조선을 건국한 후 한양에 도읍을 정하였다. 조선은 건국 후 약 100 년간에 걸쳐 여러 가지 제도를 정비하여 중앙 집권 국가로 발전하였다. 이로 인해 정치와 사회가 안정되어, 훈민정음을 창제, 반포하고 편찬 사업을 활발히 하는 등 민족 문화의 꽃을 피울 수 있었다. |

|

[1] 조선을 세운 사람들의 국가 운영 방향은? |

||

|

조선의 건국

정도전, 조준 등 신진 사대부들은 신흥 무인 세력인 이성계(李成桂)와 손을 잡고, 기울어 가는 고려 사회를 개혁하고자 하였다. 위화도 회군(1388년)을 계기로 우왕과 최영(崔瑩)을 몰아 내고 실권을 잡은 이성계와 신진 사대부들은 문란한 토지 제도를 바로 잡고, 경제 기반을 다지기 위해 전제개혁(1391년)을 단행하여 과전법을 실시하였다. 이어서 그들은 새 나라 건설을 반대한 정몽주(鄭夢周) 등을 제거하고, 마침내 이성계를 왕으로 추대(1392년 7월 17일)하여 새왕조를 세웠다.

|

|

1392년 태조 1년 태조 즉위 교서 ◇7월-강회백(姜淮伯), 강여(姜餘) 등은 그 직첩을 회수하고, 먼 지방에 귀양, 강시(姜蓍), 강인보(姜仁甫) 등은 그 직첩을 회수하고 먼 지방에 방치(放置)할 것이며, 강회중(姜淮仲) 등은 본향(本鄕)에 안치(安置)할 것이다.

1393년 태조 2년 ◇7월 29일-전 판삼사사(判三司事) 강인유(姜仁裕)1>, 전 전서(典書) 강천수(姜天守)2> 등에게 상전(賞典)을 거행하였다.

1395년 태조 4년 ○강석덕(姜碩德) 출생 |

1> 2> 계보 미상

|

새 왕조를 세운 세력은 고조선을 승계한다는 뜻에서 나라 이름을 "조선(朝鮮)"이라 하였는데, 단군에게서 민족의 독자성을 찾자는 의미가 포함되어 있다(1393년 2월 3일).

조선은 건국 후 곧 도읍을 한양(漢陽)으로 정하였다. 한양은 한반도의 중앙에 위치하고 있어 전국을 통치하기 쉽고, 남쪽에 한강이 흐르고 있어 수로 교통이 매우 편리하였다. 그뿐만 아니라, 주변의 높은 산으로 둘러싸여 방어에도 매우 유리하였다. 그리하여 조선은 한양을 중심으로 정치적 발전과 사회·경제적 안정을 이룩하여 500여 년 간 지속되었다.

|

|

1395년 태조 4년 ○강행(姜行) 출생

1397년 태조 6년 ○강자신(姜子愼) 출생

◇5월 29일-전 상의문하부사(商議門下府事) 강시(姜蓍) 등에게 전택(田宅)을 주고 서울에 살게 했다.

◇6월 27일-경기우도 좌도 수군 첨절제사 강양(姜揚)에게 명하여 서북면 왜구(倭寇)를 쫓아 잡게 하였다. ◇7월 3일-판예빈시사(判禮賓寺事) 강중림(姜仲琳)*으로 충청도 경차관을 삼아 풍해(豊海) 등처에서 왜적을 잡게 하였다. |

|

한양 천도-한양은 고려 3경(京) 중의 하나로, 풍수지리설에서도 명당으로 불리던 곳이다. 태조는 즉위 당시에 개경을 그대로 수도로 삼으려 하였으나, 즉위한 지 한 달만에 천도를 결심하고 후보지를 물색하여 1394년에 한양(지금의 서울)으로 도읍을 옮겼다. |

|

태조(太祖) 이성계(李成桂) 1335(충숙왕 복위 4)∼1408(태종 8). 조선 제1대왕. 재위 1392∼1398. 본관은 전주(全州). 자는 중결(仲潔), 호는 송헌(松軒). 등극 후에 이름을 단(旦), 자를 군진(君晋)으로 고쳤다. 화령부(和寧府:영흥) 출생. 자춘(子春)의 둘째아들이며, 어머니는 최씨(崔氏)이다. 비는 신의왕후 한씨(神懿王后韓氏)이고, 계비는 신덕왕후 강씨(神德王后康氏)이다. 태조의 아버지 이자춘은 1356년(공민왕 5) 고려의 쌍성총관부 공격 때에 내응, 원나라의 세력을 축출하는 데 큰 공을 세우고 비로소 고려의 벼슬을 받았다. 1361년 삭방도만호 겸 병마사(朔方道萬戶兼兵馬使)로 임명되어 동북면(東北面) 지방의 실력자가 되었다. 이성계는 1361년 홍건적의 침입을 막아 큰 전공을 세우고 이듬해 원나라가 수 만 명의 군대를 여러 차례의 격전 끝에 함흥평야에서 적을 대파, 격퇴시켜 명성을 크게 떨쳤다. 이후 많은 전공을 올려 밀직부사의 벼슬과 단성양절익대공신(端誠亮節翊戴功臣)의 호를 받았다. 그뒤 동북면원수지문하성사(東北面元帥知門下省事)·화령부윤 등의 벼슬을 역임하였다.

|

|

◇8월 5일-첨절제사(僉節制使) 강사덕(姜思德)이 왜적을 베었다.

1398년 태조 7년 ○강순덕(姜順德) 출생

◇4월 3일-궁성 감역관(宮城監役官) 정의(鄭義)와 강회중(姜淮仲) 등 16인을 외방에 귀양보내었다.

◇8월 13일-강인부(姜仁富)를 상의중추원사(商議中樞院事)로 삼고서, 충신(忠臣)의 정여(旌閭)를 내렸다.

◇10월 3일-강회중(姜淮仲)으로 좌사간 대부(左司諫大夫)를 삼았다.

◇10월 29일-사헌부 대사헌 안원(安瑗)·좌사간대부(左司諫大夫) 강회중(姜淮仲) 등이 교장(交章)하여 민무구(閔無咎) 등 세 사람의 죄를 청하였다.

1399년 태조 7년 ◇5월 17일-정의(鄭義)와 강회중(姜淮仲) 등 16인을 유사(宥赦)하였다.

◇6월 15일-헌사(憲司)에서 대장군(大將軍) 강승평(姜昇平)을 논핵하니, 임금이 특별히 용서하였다. |

|

1384년 동북면 도원수문하찬성사(東北面都元帥門下贊成事)가 되었으며, 이듬해 함주에 쳐들어온 왜구를 대파하였다. 1388년 수문하시중(守門下侍中)이 되었으며, 최영과 함께 임견미(林堅味)·염흥방(廉興邦)을 주살하였다. 이 해 명나라의 철령위(鐵嶺衛) 설치문제로 두 나라의 외교관계가 극도로 악화, 요동정벌이 결정되자, 이에 반대하였으나 받아들여지지 않았다. 그는 우군도통사가 되어 좌군도통사 조민수(曺敏修)와 함께 정벌군을 거느리고 위화도까지 나아갔으나, 끝내 회군을 단행하였다. 개경에 돌아와 최영을 제거하고 우왕을 폐한 뒤 창왕을 옹립, 수시중(守侍中)과 도총중외제군사(都摠中外諸軍事)가 됨으로써 정치적·군사적 실권자의 자리를 굳혔다. 이듬해 다시 창왕을 폐하고 공양왕을 옹립한 뒤 수문하시중이 되었다. |

|

1400년 정종 2년 ○강열(姜烈) 출생 ○강생(姜生) 출생

◇8월 1일-사농 경(司農卿) 강천주(姜天주)를 동북면(東北面)에 보내어 기민(飢民)을 진휼하였다.

◇11월 13일-상의찬성사(商議贊成事) 강시(姜蓍)가 졸(卒)하니, 공목(恭穆)이란 시호를 내렸다.

1401년 태종 1년 ◇5월 21일-동북면(東北面) 도순문사(都巡問使) 강사덕(姜思德)에게 궁온(宮온)을 내려 주었다.

|

|

1390년(공양왕 2) 전국의 병권을 장악하였으며, 곧 이어 영삼사사(領三司事)가 되었다. 이 무렵 그는 신흥 정치 세력의 대표로서 새 왕조 건국의 기반을 닦기 시작하여 마침내 1392년 7월 공양왕을 원주로 내쫓고, 새 왕조의 태조로서 왕위에 올랐다

형제들을 죽이고 왕위에 오른 태종에 대한 증오심으로 서울을 떠나 함주에 있었을 때에 태종이 문안사(問安使)를 보내면, 그때마다 그 차사(差使)를 죽여버렸다는 이야기가 전한다. 어디에 가서 소식이 없을 경우에 일컫는 '함흥차사(咸興差使)'라는 말은 여기에서 유래했다.

태조 어진(전주 경기전 소장) |

|

1402년 태종 2년 ◇7월 22일-강회백(姜淮伯)을 참판승추부사(參判承樞府事)으로 삼았다. 강회백이 아버지의 상(喪)을 마치지 못하였으므로 전(箋)을 올려 기복(起復)을 사양하였으나, 윤허하지 않았다.

◇7월 28일-임금이 명하여 강회백(姜淮伯)이 상제(喪制)를 마치도록 허락하였다.

◇11월 13일-강사덕(姜思德)으로 우군 총제(右軍摠制)를 삼았다.

1402년 태종 2년 ◇11월 19일-전 참판승추부사(參判承樞府事) 강회백(姜淮伯)이 졸하였다.

◇12월 23일-사헌부에서 사간원(司諫院)의 정언(正言) 강노(姜魯) 등의 죄를 청하였으나, 윤허하지 않았다.

1403년 태종 3년 ◇8월 28일-강사덕(姜思德)으로 길주도도안무찰리사(都安撫察理使)로 삼았다. |

|

제1차 왕자의 난 1398년(태조 7) 왕위 계승권을 둘러싸고 일어난 왕자 사이의 싸움.

방원(芳遠)의 난, 정도전(鄭道傳)의 난, 무인정사(戊寅靖社)라고도 한다. 이성계(李成桂)의 조선 개국(開國)에 공이 컸고 그가 태조가 된 뒤에도 신임이 두터웠던 창업공신(創業功臣) 정도전 일파와, 그들에게 못지 않은 공을 세운 태조의 제5왕자 방원 일파 사이의 권력다툼에서 일어났다. 태조에게는 8왕자가 있었는데, 6왕자는 전비(前妃) 한씨(韓氏) 소생이고, 2왕자는 계비(繼妃) 강씨(康氏) 소생이었다. 태조 즉위후 세자 책봉 문제가 일어나자, 태조는 계비 강씨의 뜻에 따라 태조의 제8왕자인 방석(芳碩)을 세자로 삼았는데, 이 같은 조처를 정도전·남은(南誾)·심효생(沈孝生) 등이 지지하였다. 이렇게 되자 방원은 크게 분개하였다.

첫째는 전비 한씨의 소생이 세자 책봉에서 무시당하였다는 점도 있었으나, 창업공신으로서의 자신의 공로를 인정해 주지 않은 데 대한 불만이 더 컸다. 방원 일파와 정도전 일파 사이의 알력은 점차 심각해져, 1398년 마침내 두 파 사이에 싸움이 벌어졌다. 그 동안 정도전은 세자 방석의 보도(輔導) 책임까지를 지고 있어 세력이 당당하였으며, 남은·심효생 등도 강한 권력을 쥐고 있었다. |

|

1403년 태종 3년 ◇윤 11월 7일-판한성부사(判漢城府事) 강서(姜筮)를 지의정부사(知議政府事)로 삼았다.

1404년 태종 4년 ◇10월 23일-강사덕(姜思德)으로 우군 도총제(右軍都摠制)로 삼았다.

1405년 태종 5년 ◇5월 1일-무과(武科) 복시(覆試)에서, 강유(姜裕)를 1등으로 삼았다.

◇7월 8일-강사덕(姜思德)으로 전라도 병마 도절제사 겸 수군도절제사로 삼았다.

◇9월 22일-강사덕(姜思德)으로 판승녕부사(判承寧府事)로 삼았다.

1406년 태종 6년 ◇2월 11일-전 지함안군사(知咸安郡事) 강회숙(姜淮叔)을 외방에 유배시켰다.

◇3월 6일-하정사(賀正使) 강사덕(姜思德) 등이 북경에서 돌아왔다.

|

|

방원은 정도전 등이 태조의 병세가 위독하다고 속이고 여러 왕자를 궁중으로 불러들인 뒤 일거에 그들을 죽이려 했다고 트집잡아, 사병(私兵)을 동원하여 정도전 등을 불의에 습격하여모두 죽이고, 세자 방석을 폐출(廢黜)하여 귀양보내는 도중에 죽이고, 방석과 동복(同腹)인 방번(芳蕃)까지도 살해하였다.

이 변란이 일어나자 역시 창업공신의 한 사람인 조준(趙浚)은 정도전·남은 등을 논죄(論罪)하였고, 정세 판단이 빠른 방원은 세자의 자리가 당연히 자기에게로 돌아올 것이었으나, 이를 굳이 사양하고 태조의 제2왕자인 방과(芳果)에게 양보하였다. 태조는 이 변란에서 두 아들과 사위까지를 잃어 크게 상심하고 마침내 1398년 9월에 왕위를 세자인 방과(정종)에게 물려주었다. 조선건국 초기에는 왕자들도 사병을 거느리고 있어, 이것이 왕자의 난을 일으킨 원인(遠因)이 되기도 하였다.

|

|

1406년 태종 6년 ◇11월 15일-개성 유후(開城留後) 강사덕(姜思德) 등을 석방하였다.

1407년 태종 7년 ◇3월 3일-강사덕(姜思德)으로 경상도 도절제사로 삼았다. ◇3월 19일-대호군(大護軍) 강원길(姜元吉)을 보냈다. ◇4월 23일-호군(護軍) 강득성(姜得成)의 직(職)을 파면하였다.

◇8월 11일-경상도 병마 도절제사(兵馬都節制使) 강사덕(姜思德)이 왜적을 방비하는 계책을 올렸다. ◇10월 3일-강회중(姜淮仲)으로 좌우사간 대부(左司諫大夫)를 삼았다.

1408년 태종 8년 ○1월-전 개성유수 강수명(姜壽明) 졸(卒) ○3월 8일-강의경(姜宜卿) 출생 ◇7월 13일-강사덕(姜思德)으로 전라도 병마 도절제사로 삼았다. |

3> 4> 계보 미상

|

방간의 난 1400년(정종 2) 왕위(王位)를 탐하여 방간이 일으킨 변란(變亂). 제2차 왕자의 난 또는 박포(朴苞)의 난이라고도 한다. 방간은 조선 태조의 제4남으로 왕위계승에 대하여 야심을 품고 있었으나, 인격·공훈(功勳)·위세(威勢)가 아우인 방원(芳遠)에게 미 치지 못하였다. 그러나 왕위에 대한 야심을 버리지 않고 있었기 때문에 방원에 대한 시의심(猜疑心)을 품고 있던 중 제1차 왕자의 난에 큰공을 세운 박포가 그 논공행상(論功行賞)에 불만을품고 있었으므로, 자연 방간과 박포는서로 뜻이 맞아, 둘이 공모하여 방원의 세력을 꺾으려고 반란을 일으켰다. 방간과 방원의 군사는 개경(開京)에서 접전하였는데, 결국 방간의 군대는 패하여 방간이 유배(流配)되었으며, 박포는 처형되었다. 이 난이 평정되자 정종(定宗)은 방원을 세자로 삼았고, 같은 해 11월에 드디어 방원에게 양위(讓位)하였다. |

|

1408년 태종 8년 ◇9월 17일-전라도 병마 도절제사(兵馬都節制使) 강사덕(姜思德)이 편의(便宜) 두어 조목(條目)을 올렸다.

◇9월 25일-전 지영주사(知永州事) 강만령(姜萬齡)

1409년 태종 9년 ◇3월 12일-검교 한성 윤(檢校漢城尹) 강문진(姜文進) 등이 유후사(留後司)에서 거가(車駕)를 상알(上謁)하였다.

◇5월 17일-경차관(敬差官) 강종덕(姜宗德)이 돌아와 아뢰었다.

◇6월 9일-판공안부사(判恭安府事) 강우(姜祐)를 절제사(節制使)로 삼았다.

◇10월 5일-강사덕(姜思德)의 아들 강대(姜待)를 안악(安岳)에, 강말동(姜末同)을 양성(陽城)에 귀양보냈다. |

|

문경공(휘 맹경) 신도비 경기 양평 |

|

1410년 태종 10년 ◇1월 12일-군자 주부(軍資注簿) 강순(姜順)을 외방에 귀양 보냈다.

◇1월 30일-순금사(巡禁司) 관원을 보내어 강사덕(姜思德)을 영해(寧海) 폄소(貶所)에서 베었다.

◇2월 7일-강사덕(姜思德)의 아들 강대(姜待)를 순천(順天)에 귀양보내었다.

◇2월 13일-강종덕(姜宗德)으로 사헌 지평(司憲持平)을 삼았다.

◇2월 22일-강맹경(姜孟卿) 출생

◇3월 13일-내시위 제조(內侍衛提調) 강우(姜祐)

◇4월 21일-지평(持平) 강종덕(姜宗德)이 대궐에 나와 청하였다. |

|

조선 건국의 의의 조선 건국의 의의는 단순한 국왕이 왕씨(王氏)에서 이씨(李氏)로 바뀌었다는 데에 있는 것이 아니라, 여러 면에서 많은 변화와 역사적 발전을 이루었다는 데에 있다. 이는 조선을 건국한 사람들이 새 왕조 건설 초기부터 새로운 방향을 모색하였고, 또 그것을 성공적으로 이루려고 노력하였기 때문에 가능한 일이었다.

조선 왕조는 주로 과거 합격자를 관리로 뽑아 쓴 관료제 사회로서, 정치는 양반 관리들 중심으로 이루어졌다. 양반들은 국왕을 견제하고 그들의 정치 권력을 확대하고자 노력하는 한편, 일반 백성들의 생활 향상에도 힘을 기울였다.

조선을 세운 사대부들은 성리학을 중시하였다. 따라서 조선은 건국 초기부터 성리학의 이념과 이론에 따라 덕치주의를 내세워 유교적 이상 정치를 실현하고자 하였다. 일반 백성들의 생활에도 유교 예속을 많이 권장하였다. |

|

1411년 태종 11년 ◇강명덕(姜明德) 문과 급제

1412년 태종 12년 ◇1월 25일-강회중(姜淮仲)을 의주 목사(義州牧使)로 삼았다.

◇2월 18일-사약(司약) 강의(姜義)를 강원도(江原道)에 보내었다.

◇3월 6일-강순(姜順)이 횡천 감무(橫川監務)에 제수되었다.

1413년 태종 13년 ◇2월 24일-검교 한성 윤(檢校漢城尹) 강문진(姜文進)에게 미두(米豆)를 내렸다.

◇8월 6일-검교(檢校) 한성 윤 강구(姜具)를 소환하였다.

◇12월-대소신민(大小臣民)에게 처음으로 호패를 차게 하였다. |

4> 5> 계보 미상

|

조선 왕조는 건국 초기 약 100년간은 나라의 기틀을 마련하고 사회를 안정시키기 위해 꾸준히 노력하였다. 그 결과 평화와 번영을 누리면서 수준 높은 민족 문화를 꽃피울 수 있었다.

국가 기틀의 마련 조선 왕조는 왕권을 안정시키고 모든 권력을 중앙으로 집중시켜 통치 질서를 확립하는 데에 주력하였다. 유교를 국가 통치의 근본 원리로 삼았으며, 농업을 적극 장려하여 백성들의 생활 안정에 노력하였다. 태조의 아들 방원(태종)은 군사를 동원하여 나이 어린 세자와 정도전을 제거하고 실권을 장악하였다. 그 후, 정종에 이어 왕위에 오른 태종은 왕권을 안정시키고 국가 기반을 굳건히 하였다.

|

|

1414년 태종 14년 ◇2월 10일-강질(姜질) 식년(式年) 생원(生員)에 입격했다.

◇6월 6일-행수(行首) 강해(姜諧)의 가노(家奴)가 몰래 돈화문(敦化門) 동쪽 수구(水溝)를 따라 들어와 율(律)을 여겼다.

◇12월 17일-사헌 장령(司憲掌令) 강종덕(姜宗德) 등이 상소(上疏)하였다.

1415년 태종 15년 ◇3월 15일-사헌 장령 강종덕(姜宗德)에게 다시 직사에 나아 오라고 명하였다.

◇7월 12일-진산 부원군(晉山府院君) 하윤(河崙)이 강비(姜毖)를 추천하였다.

◇7월 17일-강순덕(姜順德)을 군자 주부(軍資注簿)로 삼았다.

|

3> 은열공 12세와 동명이인 여부는 미확인

|

태종은 사병을 모두 없애어 군사권을 장악하려 하였고, 호패법을 실시하여전국의 인구 동태를 파악하였으며, 이를 조세 징수와 군역 부과에 활용하였다. 이처럼 태종 때에 왕권이 확립되어 나라의 기틀이 다져짐으로써 다음 세종 때에는 정치, 경제, 사회가 안정되고문화가 융성해졌다.

|

|

1415년 태종 15년 ◇8월 2일-풍저 창사(豊儲倉使) 강안수(姜安壽) 등을 파직하였다.

◇10월 18일-신정(新正)을 하례하기 위해 좌군 동지총제(左軍同知摠制) 강회중(姜淮仲)을 중국 서울[京師]에 보내었다.

1416년 태종 16년 ◇5월 23일-강종덕(姜宗德)·정지당(鄭之唐) 등을 외방 종편(外方從便)하게 하였다. ◇6월 24일-강서(姜筮)를 찬성(贊成)으로 치사(致仕)하게 하였다. |

|

세종은 여러 분야에 걸쳐 빛나는 업적을 많이 남겼다. 궁중에 집현전을 설치하고 재주 있는 젊은 학자들을 모아 깊이 있는 학문 연구를 장려함으로써 유교 정치와 민족의 전통 문화를 꽃피웠다. 그 후, 조카 단종을 몰아 내고 왕이된 세조는 성삼문 등 사육신을 제거하고 왕권을 강화하였으며, 나라의 재정 수입을 늘리기 위하여 직전법을 실시하고 군사력을 강화하여 국방을 튼튼히 하였다. 또 함경도 지방에서 일어난 반란을 진압하고 왕권을 더욱 확고히 하였다. 이와 같은 바탕 위에서 성종 때에는 나라를 다스리는 모든 체제를 '경국대전'으로 완성하였다. '경국대전'은 조선을 다스리는데 기본이 되는 법전으로서, 이 책의 편찬은 곧 새 왕조의 통치 조직 정비가 마무리 되었다는 것을 뜻한다. |

|

1416년 태종 16년 ◇12월 19일-전조 왕씨(王氏)로서 중이 된 자를 숨겨 전 지희천군사(知熙川郡事) 강완(姜完)1> 등을 의금부에 내리었다.

1417년 태종 17년 ◇4월 11일-재령 현령(載寧縣令) 강상신(姜尙信)3> 무과 향시(武科鄕試)의 고관(考官)으로 임명하였다. ◇6월 4일-고 검교 한성 윤(檢校漢城尹) 강구(姜具) 관하인들을 서용하게 했다. ◇강흘(姜흘) 식년 진사 합격 ◇강제로(姜齊老)2> 식년 진사 합격 ◇12월 6일-대호군(大護君) 강주(姜籌), 최사강(崔士康)4>이 광연루 밖에서 사연(賜宴)하였다. |

1>2> 계보 미상 3> 병조참판 강상인의 동생 4> 강주(姜籌)의 매부

|

<인재공 강희안의 그림> |

|

1418년 태종 18년 ○강희안(姜希顔) 출생

|

|

단종의 선위와 세조 세조는 세종의 둘째 아들이며, 왕비는 정희왕후 윤씨(貞熹王后尹氏)이다. 타고난 자질이 영특하고, 명민(明敏)하여 학문도 잘하였으며, 무예도 남보다 뛰어났다.

처음에 진평대군(晉平大君)에 봉해졌다가 1445년(세종 27)에 수양대군(首陽大君)으로 고쳐 봉해졌다.

1452년(문종 2) 5월에 문종이 재위 2년 3개월만에 승하하고, 12세의 어린 나이로 조카인 단종이 즉위하자, 왕을 보좌하는 역할을 맡다가 1453년(단종 1년) 10월 계유정난을 일으켜 정권을 장악하였다. 즉 측근 심복인 권람(權擥)·한명회(韓明澮)·홍달손(洪達孫)·양정(楊汀) 등 30여 인의 무인들을 이끌고 김종서(金宗瑞)를 비롯하여 영의정 황보인(皇甫仁) · 이조판서 조극관(趙克寬) · 찬성 이양(李穰) 등을 궁궐문 앞에서 죽였다. 그리고 안평대군(安平大君)을 강화도로 유배시킨 뒤 사사(賜死)하였다. |

|

1418년 태종 18년 ◇7월 8일-강회중(姜淮仲)을 경기도관찰사 겸 개성 부유후(開城副留後)로 삼았다.

◇7월 8일-강상인(姜尙仁)을 병조 참판으로 삼았다.

◇8월 25일-상왕이 병조 참판 강상인(姜尙仁)을 의금부(義禁府)에 가두라고 명하였다.

◇9월 12일-강상인(姜尙仁)은 원종 공신(原從功臣)으로 병조의 직무를 맡고 있으면서 대소의 군무를 하나도 계품(啓품)하지 않아 옹진 진군(甕津鎭軍)에 붙이게 하였다.

|

|

일거에 실권을 잡은 수양대군은 영의정부사(領議政府事), 내외병마도통사(內外兵馬都統使) 등을 겸하면서 병마권을 장악하고, 좌의정에 정인지(鄭麟趾)·우의정에 한확(韓確)을 임명하고, 조정 안에 있는 반대세력을 제거하고 밖에 있던 함길도 도절제사(咸吉道 都節制使) 이징옥(李澄玉)마저 주살, 내외의 반대세력을 제거하였다.

이를 계기로 왕위에 오를 기반을 마련한 수양대군은 1455년(단종 3년) 윤6월 금성대군(錦城大君)이 반란을 꾀한것을 구실로, 단종을 강압하여 선위(禪位)하게 하고 왕위를 찬탈하였다.

1457년(세조 3) 6월에 상왕(上王:端宗)을 사육신의 모복사건(謀復事件)에 관련이 있다는 이유로써 노산군(魯山君)으로 강봉(降封)하여 강원도 영월에 유배시켰는데, 뒤따라 경상도의 순흥에 유배된 노산군의 다섯째 숙부인 금성대군 유(錦城大君 瑜)가 노산군 복위를 계획하다가 일이 발각되자 신숙주(申叔舟)·정인지(鄭麟趾) 등 대신의 주청(奏請)에 따라 이해 10월에 사사(賜死)하고 노산군도 관원을 시켜 죽이게 하였다.

|

|

1418년 태종 18년 ◇11월 4일- 강회중(姜淮仲)과 한옹(韓雍)으로 인수부 윤(仁壽府尹)을 삼았다.

1419년 세종 1년 ◇강치(姜致) 출생

◇2월 11일-강회중(姜淮仲)으로 한성부 윤(漢城府尹)으로 삼았다.

◇4월 8일-강회중(姜淮仲)으로 공조 참판으로 삼았다. ◇4월 22일-상왕이 대호군 강득성(姜得成)1>의 부친 상사에 부의 및 관곽을 주었다.

◇12월 7일-강회중(姜淮仲)을 충청도 관찰사로 삼았다.

1421년 세종 3년 ◇6월 4일-총제(摠制) 강회중(姜淮仲)이 졸(卒)하니, 부의를 내렸다.

◇7월 21일-진례 만호(進禮萬戶) 강이충(姜以忠)2> 등이 맡은 사졸(士卒)을 물에 빠져 죽게 한 죄로 국문(鞫問)하였다.

1423년 세종 5년 ◇9월 26일-첨지사역원사(僉知司譯院事) 강경향(姜庚鄕) ◇11월 25일-상호군(上護軍) 강주(姜籌). |

1> 2> 3> 계보 미상

|

조선 초기의 대외 관계 조선은 건국 초기부터 영토를 넓히려는 정책을 썼다. 정도전이 그 대표적인 인물로서, 군사 훈련과 군량미 비축을추진하여 명나라를 치려는 계획을 세웠다. 그러나 그 계획이 실현되기 전에정도전은 이방원에게 죽음을 당하고, 태조마저 왕위에서 물러나자 중단되고 말았다. 이후 조선은 명과 친선 관계를 유지하였고, 사신을 자주 파견하였다. 명과의 친선 관계를 통해 조선은 경제적, 문화적 실리를 취하였다. 한편, 조선 초기의 왕들은 충청도, 전라도, 경상도의 백성들을 평안도와 함경도로 이주시켜 압록강과 두만강 유역의 개발을 추진하였다. 이 지역은 여진족이 자주 침입하여 백성들을 괴롭히고, 주거지를 마련하여 살기도 하였던 곳이다. 그리하여 세종 때에는 압록강 방면에최윤덕을 파견하고 두만강 방면에 김종서를 파견하여 여진의 무리를 몰아 내고 4군과 6진을 설치하였다. |

|

1424년 세종 6년 ○강희맹(姜希孟) 출생

1424년 세종 6년 ○강혜(姜혜) 출생

◇2월 5일-강자의(姜自義)1>를 제주에 보내어 도안무사에게 유시하였다.

◇2월 16일-전 봉례랑(前奉禮郞) 강속(姜涑)2>을 경상좌도에 보냈다.

◇3월 21일-사역원 주부(司譯院注簿) 강상부(姜尙傅)3>를 보내어 자문(咨文;외교 문서)을 가지고 요동(遼東)으로 가게 하였다.

◇9월 25일-호군(護軍) 강중경(姜仲卿)을 보내어 말과 옷 한 벌을 하사하였다.

◇10월 19일-의정부 좌의정(議政府左議政)으로 치사(致仕)한 강서(姜筮)가 졸(卒)하였다. |

1> 박사공 9세 현감공<휘 子儀(자의)>으로 추정 2> 3> 계보 미상

|

이후 이 곳은 조선의 영토가 되어 북쪽의 국경선으로 확정되었다. 그러나 여진족에 대해서는 토벌과 동시에 포섭과 회유 정책도 함께 추진하여 많은 성과를 거두었다. 한편, 조선은 수군을 강화하여 왜구의 노략질을 막고, 세종 때에는 왜구의 근거지인 쓰시마 섬을 토벌하였다.

그 후 일본이 평화적인 무역 관계를 요구해 오자, 조선은 일본과 친선 관계를 유지하고자 제포, 부산포, 염포 등 3포를 개항하였다.

이곳에서 일본인들은 구리, 황, 향료 등을 가져와 식량, 의복, 서적 등과 교역하였는데 일본은 주로 생활필수품과 서적 등 문화용품이 필요하였고, 조선은 무기의 원료나 양반들의 기호품이 필요하였기 때문이다.

그밖에 조선은 류큐, 시암(타이), 자바 등 동남 아시아 여러 나라와도 널리 교역을 하였다. |

|

1424년 세종 6년 ◇10월 26일-좌의정으로 치사(致仕)한 강서(姜筮)에게 사제(賜祭)하였다. ◇11월 3일-판고성현사(判固城縣事) 강자명(姜自明)1>의 직첩을 도로 주었다.

1425년 세종 7년 ◇5월 2일-기해년(1419)에 의령 강손기(姜孫奇) 집의 비부(婢夫)로 나누어 준 왜인 이지시라(伊只時羅)가 본 고향으로 돌아갔다가 다시 와서 살기를 자원하였다. ◇6월 24일-동요 판관(東窯判官) 강비웅(姜匪熊) ◇10월 26일-사정(司正) 강을부(姜乙富)2> 에게 옷을 한 벌씩 하사하였다. ◇11월 10일-행 사직(行司直) 강자의(姜自義) 등이 와서 복명(復命)하였다.

1426년 세종 8년 ○강전(姜詮) 출생

1427년 세종 9년 ○강희명(姜希明) 출생 |

1> 박사공 11세 목사공과는 휘자는 같으나 연대가 맞지 않음. 2> 계보 미상

|

[2] 조선의 통치 제도와 그 기능은? |

||

|

중앙 정치 제도 조선은 나라를 다스릴 제도와 규칙을 새 왕조의 실정에 맞게 정비하였다. 그리하여 조선은 고려 시대에 비해 중앙 집권 체제를 더욱 강화하고 정치적인 안정을 꾀하였다. 나라를 다스리기 위한 최고의 통치 기관은 의정부이고, 그 밑에 6조(六曹)와 여러 관청을 두었다. 의정부는 3정승의 합의에 의해 나라의 중요한 정책을 결정하였고, 6조는 국가의 행정을 나누어 맡았다. 6조의 장관들은 행정만을 맡은 것이 아니라, 나라의 중요한 일을 의논할 때에는 의정부의 재상들과 자리를 같이하여 의견을 제시하였다.

|

|

1427년 세종 9년 ◇호조좌랑 강진덕(姜進德) 친시(親試) 문과 을과 3등에 합격. ◇유학 강의경(姜宜卿) 친시(親試) 문과 을과 3등에 급제 ◇10월 2일-검한성(檢漢城) 강의(姜毅)가 길가에서 임금을 알현하였다.

1428년 세종 10년 ○강숙경(姜叔卿) 출생

1429년 세종 11년 ○강윤범(姜允範) 출생 ◇생원 강맹경(姜孟卿) 진사 합격 ◇유학 강의(姜毅) 진사에 합격

1430년 세종 12년 ◇1월 5일-강자평(姜子平) 출생 |

|

그리고 왕이 바른 정치를 하도록 일깨워 주는 사간원(司諫院), 관리의 비행을 감찰하는 사헌부(司憲府), 왕의 정치 자문과 왕명의 대필을 맡은 홍문관(弘文館)을 두었다. 그밖에 왕의 비서 기관인 승정원(承政院), 나라의 큰 죄인을 다스리는 의금부(義禁府), 역사 편찬을 담당한 춘추관(春秋館), 최고 학부인 성균관(成均館) 등이 있었다. 서울의 행정은 한성부가 담당하였다.

|

|

1430년 세종 12년 ◇8월 10일-병조 정랑 강진덕(姜進德) 등이 아뢰었다.

◇12월 6일-전 사재 주부(司宰注簿) 강제로(姜齊老)1>가 자신의 선대에 대하여 아뢰었다.

◇윤12월 3일-강주(姜籌)를 병조 참의에 임명하였다.

1431년 세종 13년 ◇2월 29일-강주(姜籌)를 예조 참판으로 삼았다.

◇10월 28일-남원부에 사는 강일우(姜一遇)와 온수현(溫水縣)에 사는 강눌(姜訥)2>의 아내에게 복호(復戶)하고, 서용(敍用)하였다.

1432년 세종 14년 ◇3월-강여옥(姜汝玉)3>, 한성시(漢城試)에 합격(合格)하였다. |

1> 2> 계보 미상 3> 희(曦)로 개명

|

지방 행정 제도 조선은 전국을 8도로 나누고, 그 밑에 군(郡)·현(縣)을 두어 수령을 파견하였다. 수령은 그 지방의 행정뿐만 아니라 사법과 군사에 관한 사무까지도 담당하였다. 수령의 주요 업무는 조세 징수, 농업 장려, 호구 조사, 교육 장려, 재판 및 지역 방어 등이었다.

향리(鄕吏)는 수령의 지시를 받아 지방 행정의 실무를 맡았으며, 이들은 6방으로 나뉘어 각기 업무를 맡아 처리하였다. 지방의 각 군·현에서는 그곳의 양반들이 중심이 되어 유향소(뒤에 향청)를 운영하였다.

|

|

1432년 세종 14년 ◇3월 18일-강주(姜籌)를 이조 좌참의에 임명하였다.

◇4월 16일-전 광양 현감(光陽縣監) 강희려(姜希呂)가 상서(上書)하였다.

◇9월 20일-강주(姜籌)를 한성부 윤(漢城府尹)으로 삼았다.

1433년 세종 15년 ○강문회(姜文會) 출생

◇3월 16일-절일사(節日使) 한성부 윤 강주(姜籌)가 칙서를 받들고 북경에서 돌아왔 다. ◇3월 25일-충청도 도사(都事) 강이(姜履) |

3> 계보 미상

|

유향소에서는 수시로 향회를 소집하여 지방의 여론을 모으고, 백성들을 교화하였으며, 수령에 대한 자문과 함께 수령의 비행을 고발하는 등 오늘날의지방 의회와 비슷한 역할을 하였다. 이와 같이 조선의 지방 행정은 수령의 책임하에 수령과 향리 및 지방 양반들이 서로 협력하면서 이루어졌다. 한편, 나라에 큰일이 생기면 백성들이 좋은 의견을 왕에게 올리도록 하였으며, 그 의견을 검토하여 정치에 반영하기도 하였다. 글을 모르는 백성들을 위해 신문고를 설치하였는데, 후기에는 왕이 행차할 때에 징, 꽹과리 등을 울려 왕의 관심을 끌도록 한 후에 억울함을 호소할 수 있도록 하였다.

<판서공(휘 원량) 묘> |

|

1433년 세종 15년 ◇5월 12일-전라도 도사(都事) 강원량(姜元亮)에게 고신을 되돌려 주었다.

◇5월 26일-북정(北征)의 공이 있는 강호덕(姜好德)1>에게 직첩을 도로 주었다.

◇6월 10일-지자성군사 강자회(姜自淮)2>에게 활과 화살을 하사하였다.

◇윤8월 3일-임금이 근정전에 나아가 양로연을 베푸는데 검교한성윤(檢校漢城尹) 강의(姜毅) 등이 참석하였다.

◇9월 3일-강석덕(姜碩德)으로 좌승지로 삼았다.

◇11월 13일-강주(姜籌)로 중추원 부사(中樞院副使)로 임명하였다.

1434년 세종 16년 ◇5월 19일-청산 현감(靑山縣監) 강질(姜질)이 하직을 고하였다.

◇6월 26일-사헌 감찰(司憲監察) 강맹경(姜孟卿)에게《자치통감(資治通鑑)》을 참교(參校)하게 하였다.

|

1, 2> 계보 미상

|

교육과 과거 제도 조선 시대의 관리는 주로 과거 시험에 의하여 선발하였으므로 교육 기관은 관리 양성 기능을 수행하였다. 교육은 양인(良人) 이상이면 누구나 받을 수 있었으나, 실제로는 양반의 자제를 대상으로 이루어졌다. 서당에서는 문자를 익히고 초보적인 유학 지식과 한문을 배웠다. 그리고 서울의 4부 학당과 지방의 군·현에 설치된 향교(鄕校)에서는 소학과 사서 등 유학의 경전을 공부하였다.

서울에 설치된 성균관은 최고 국립 교육 기관으로서, 소과에 합격한 생원과 진사를 입학시켜 높은 수준의 유학 교육을 실시하였다. 그리고 의학, 법학, 천문학, 산학(算學), 외국어 등의 기술 교육은 각기 해당 관청에서 따로 실시하였다.

|

|

1433년 세종 15년 ◇10월 10일-창녕현감(昌寧縣監) 강우덕(姜友德)이 사조(辭朝)하였다.

1434년 세종 16년 ◇10월 30일-강주(姜籌)로 이조 참판을 삼았다.

1435년 세종 17년 ◇6월 15일-동궁에서는 필선(弼善) 강자신(姜子愼)을 사신 김복(金福)에게 보내 34필을 회증(回贈)하였다.

1436년 세종 18년 ◇7월 6일-참판 강주(姜籌)의 아내 이씨(李氏)1>가 죽으니, 부의와 관곽(棺槨)을 보냈다.

○전교도 강원량(姜元亮) 친시병과 합격

◇12월 3일-강주(姜籌)를 공조 참판으로 삼았다.

1437년 세종 19년 ○강거효(姜居孝) 출생 |

1> 고려 정당문학 염(염)의 딸

|

한편, 관리 등용을 위한 과거 시험은 문과, 무과, 잡과로 나누어 치렀는데, 3년마다 시행하는 정기 시험과 수시로 시행하는 특별 시험이 있었다. 문과에는 양반의 자제가 주로 응시하고, 무과에는 양반, 향리(鄕吏) 및 상민의 자제가, 그리고 잡과에는 중인이 많이 응시하였다. 주로 과거 시험으로 인재를 선발했지만, 문음(門蔭)이나 천거로 유능한 인물을 등용하기도 하였다.

병역 및 군사 제도 조선은 건국 초기부터 국방력 강화에 노력하여 16세 이상 60세까지의 양인 남자는 의무적으로 군역을 지도록 하였다. 서울에는 5위를 설치하였고, 지방 각 도에는 병마 절도사와 수군 절도사를 파견하여 각각 육군과 수군을 통솔하게 하였다. 지방의 중요한 읍에는 읍성을 쌓아 방어를 튼튼히 하였다.

훈민정음(언해본) |

|

◇9월 25일-강주(姜籌)를 동지중추원사(同知中樞院事)로 삼았다.

1438년 세종 20년 ◇3월 6일-강진덕(姜進德)을 사헌부 장령으로 삼았다. ◇4월 17일-은사 급제자(恩賜及第者)인 강맹손(姜孟孫)1>을 특별히 종사랑(從仕郞) 경시 녹사(京市錄事)에 제수되었다.

○강우문(姜遇文)2> 식년 정과 합격 ○강희안(姜希顔) 생원 입격

1439년 세종 21년 ○생원 강희(姜曦) 문과 을과 합격 ◇6월 29일-강석덕(姜碩德)을 사헌부 집의로 삼았다.

1440년 세종 22년 ○강태몽(姜泰蒙) 출생 ◇4월 11일-강석덕(姜碩德)을 겸 지형조사(兼知刑曹事)로 삼았다.

◇6월 23일-강석덕(姜碩德)으로 동부승지(同副承旨)를 삼았다.

◇7월 19일-예산 현감(禮山縣監) 강의(姜毅)가 하직 인사를 하였다. |

1> 2> 계보 미상

|

한편, 지방군의 일부를 교대로 서울에 올라와 근무하게 함으로써 중앙군과 지방군의 유기적 연결을 도모하였다. 정규군 이외에 일종의 예비군인 잡색군이 있어 평상시에는 생업에 종사하다가 유사시에 병력으로 활용되었다.

교통과 통신 제도 지방에서 거두어들인 세곡(稅穀)은 매년 수로와 해로를 통해 서울로 운송하여 나라 살림에 충당하였다. 세곡을 운반하는 것을 조운(漕運)이라고 하는데, 영산강, 한강 등의 강가에는 강창(江倉)을 짓고, 서남 해안에는 해창(海倉)을 마련하여 인접 고을의 세곡을 일시 보관하였다가 선박편으로 서울의 경창(京倉)까지 수송하였다. 그러나 평안도와 함경도 지방의 세곡은 서울로 운송하지 않고, 현지에서 국방비와 사신 접대비로 썼다.

육로로 여행하는 사람들을 위해 역원 제도를 마련하였다. 도로의 주요한 지점에는 약 30리 간격으로 역을 설치하고 역졸을 배치하여, 마패를 소지한 공무 여행자가 역마를 이용하도록 하는 등의 편의를 제공하였으며, 교통의 요지나 한적한 곳에는 원(院)을 설치하여 여행자들이 숙박할 수 있도록 하였다. 장호원, 사리원 등의 지명은 여기에서 유래한 것이다.

한편, 봉수 제도를 마련하여 국경 지대에서 발생한 위급 상황을 중앙에 신속히 전달하도록 하였다. |

|

1440년 세종 22년 ◇12월 3일- 강주(姜籌)로 인수부 윤(仁壽府尹)으로 삼았다. ◇12월 23일-지영덕현사(知盈德縣事) 강진성(姜進成)1>이 사조하였다.

1441년 세종 23년 ◇7월 29일-강릉 판관(江陵判官) 강희(姜曦)가 하직하니, 인견하였다.

◇9월 9일-인수부 윤(仁壽府尹) 강주(姜籌)가 졸(卒)하였다.

◇녹사 강의산(姜義山) 문과 정과(丁科)에 합격 ◇진사 강희안(姜希顔) 문과 정과(丁科)에 합격하였다.

1442년 세종 24년 3월 24일 ◇3월 24일-유도승지(留都承旨) 강석덕(姜碩德)이 흥천사에 나아가 공불(供佛)과 반승(飯僧)하는 일을 처리하게 하였다.

◇5월 21일-우부승지(右副承旨) 강석덕(姜碩德)을 불러서 헌릉(獻陵)을 수보(修補)할 일을 의논하게 하였다.

◇8월 5일-왕세자(王世子)가 우부승지 강석덕(姜碩德)을 인견(引見)하고 전시(展試) 때의 강경(講經)과 제술(製述)의 분수(分數)를 의논하였다.

1442년 세종 24년 ◇12월 22일-개녕 현감(開寧縣監) 강자신(姜子愼)이 하직하니, 임금이 불러 보고 말하였다.

○강신덕(姜信德) 졸(卒)

1443년 세종 25년 ○강자순(姜子順) 출생 ○강경서(姜景서) 출생 |

1> 계보 미상

|

[2] 15세기에 우리 조상들이 민족 문화를 꽃피울 수 있었던 원동력은? |

||

|

훈민정음의 창제 세종 대왕이 훈민정음을 세상에 반포(1446년)하자 조선 사회에는 많은 변화가 일어났다. 훈민정음의 반포로 우리 나라는 문화 국민으로서 고유한 문자를 가지게 되었고, 이를 바탕으로 우리의 민족 문화를 꽃피울 수 있었다.

훈민정음은 매우 과학적이고 독창적이며, 누구나 쉽게 배우고 익힐 수 있는 우수한 글자로 평가받고 있다. 훈민정음은 28자의 표음 문자로서 웬만한 소리는 거의 다 적을 수 있어 창제 당시에 바람 소리나 학의 울음소리까지도 적을 수 있다고 할 정도였다.

훈민정음의 창제로 우리의 국문학이 획기적으로 발달하게 되었다. 세종 때에 훈민정음으로 지은 '용비어천가'는 우리 국문학 작품의 첫 출발이 되었고, '월인천강지곡'이 그 뒤를 이었다. 그리고 한문을 모르는 백성들이 훈민정음을 익힘으로써 글을 아는 인구가 늘어나게 되었다. |

|

1443년 세종 25년 ◇2월 21일-강석덕(姜碩德)으로 좌부승지로 삼았다.

1444년 세종 26년 ◇2월 16일-돈녕부 주부(敦寧府注簿) 강희안(姜希顔) 등에게 명하여 언문(諺文)으로《운회(韻會)》를 번역하게 하였다.

◇5월 16일-무과에 강상보(姜尙甫)1> 등 28인을 급제시켰다.

◇7월 23일-화의령(和義令) 이영(李瓔)2>, 강처정(姜處貞) 등이 바둑을 두며, 거문고를 타고 노래 부르다가 발각되었다.

◇11월 24일-인수부 윤(仁壽府尹) 강주(姜籌)가 노비를 양녀(良女) 보배(寶背)에서 낳은 아들 강대생(姜帶生) 2백 구, 강세생(姜洗生) 1백 50구를 주고 남은 80구를 강주(姜籌)의 양녀(養女)인 함녕군(함寧君) 이인(李인)의 아내 최씨(崔氏)가 차지하려 하여 다툼이 있었다. |

1> 계보 미상 2> 세종대왕의 빈인 영빈(令嬪) 강씨의 아들

|

학문과 과학 기술의 발달

조선 초기에는 학문이 발달하여 여러 분야의 책을 발간하였다. 당시 나라에서 가장 큰 관심을 보인 것은 역사책의 편찬이었다. 그리하여 '조선왕조실록'을 비롯하여 '동국통감' '고려사' '고려사절요' 등을 편찬하였다.

또, 나라를 다스리는 데에 필요한 지리 정보를 얻기 위해 '팔도지리지', '동국여지승람' 등의 지리책을 편찬하였다. 그 밖에 국가의 행정 질서 체계와 유교 사회의 질서를 확립하기 위해 '경국대전', '국조오례의', '삼강행실도' 등을 간행하였다.

조선 전기에는 과학 기술이 크게 발달하였다. 서양보다 200여 년이나 앞서 측우기를 만들고, 이것으로 강수량을 측정하여 농사에 활용하게 하였다. 그리고 우리 나라의 농토와 현실에 알맞은 농사짓는 법을 소개한 '농사직설'을 펴내어 농사를 효율적으로 지을 수 있게 하였다.

|

|

1444년 세종 26년 ◇12월 23일-강석덕(姜碩德)으로 호조 참판으로 삼았다.

1445년 세종 27년 ◇4월 16일-소신지보(昭信之寶)를 만들어 황금으로 주조(鑄造)하여 돈녕부 주부(敦寧府主簿) 강희안(姜希顔)이 전(箋)을 썼다.

◇7월 24일-강석덕(姜碩德)으로 사헌부 대사헌(大司憲)으로 삼았다.

1446년 세종 28년 ◇8월 5일-강석덕(姜碩德)을 이조 참판으로 삼았다.

◇9월 29일-훈민 정음 창제 집현전 관료들과 돈녕부 주부(敦寧府注簿) 강희안(姜希顔) 등이 훈민정음 해석과 범례(凡例)를 지었다.

◇10월 15일-강희(姜曦)를 수 지평(守持平)으로 삼았다. ◇12월 2일-강석덕(姜碩德)을 형조 참판으로 삼았다.

1447년 세종 29년 ○강말동(姜末同) 출생 |

|

금속 활자를 거듭 개량하는 등 인쇄술도 발달하였으며, 천체의 운행을 측정하는 혼천의와 시간을 측정하는 해시계와 물시계, 그리고 토지를 측량하는 인지의 등을 만들어 활용하였다. 이러한 사실은 당시 우리 나라의 과학 기술이 세계적인 수준이었음을 말해 주고 있다.

조선 시대에는 한문학이 문학의 중심을 이루었고, 양반들은 한문학을 공부하여 이를 생활화하였다. 특히 한시를 쓰는 일은 그들 생활의 일부였다. 그리하여 많은 한시와 문집이 만들어졌는데, '동문선'은 이와 같은 분위기에서 삼국 시대 이래의 유명한 시문을 뽑아 엮은 책이다.

|

|

1447년 세종 29년 ○강원범(姜仁範/元範) 출생 ◇5월 25일-강석덕(姜碩德)으로 개성 유수(開城留守)를 삼았다. ◇생원 강노(姜老) 문과 을과에 합격 ◇강미수(姜眉壽) 식년(式年) 사마시 생원 2등에 입격하고 문과 병과 합격 ◇진사 강희맹(姜希孟) 문과 을과 합격

1448년 세종 30년 ○강숙돌(姜叔突) 출생 ○강말손(姜末孫) 출생

◇1월 11일-일본국 사신(使臣) 선위사(宣慰使) 지승문원사(知承文院事) 강맹경(姜孟卿)이 경상도로 떠났다. ◇2월 4일-강석덕(姜碩德)으로 개성부 유수(開城府留守)를 삼았다.

○강서우(姜胥祐) 졸(卒) |

|

경국대전(經國大典) 조선시대의 기본법전. 세조는 즉위하자마자 당시까지의 모든 법을 전체적으로 조화시켜 후대에 기리 전할 법전을 만들기 위해 육전상정소(六典詳定所)를 설치하고, 최항(崔恒), 김국광(金國光), 한계희(韓繼禧), 노사신(盧思愼), 강희맹(姜希孟), 임원준(任元濬), 홍응(洪應), 성임(成任), 서거정(徐居正) 등에게 명하여 편찬작업을 시작하여 세조 12년(1466)에는 편찬이 일단락되었으나 보완을 계속하느라 전체적인 시행은 미루어졌다. 예종, 성종 대에 들어와서 수정이 계속되어 5차《경국대전》을 완성하였고 성종 16년(1485)부터 시행하였다. |

|

1449년 세종 31년 ○강옥견(姜玉堅) 출생

◇3월 20일-정랑(正郞) 강희(姜曦)는 공신(功臣)의 후손이므로 고신(告身)만 거두어서 외방(外方)에 부처(付處)하였다.

◇5월 3일-강석덕(姜碩德)으로 중추원 사(中樞院使)를 삼았다.

1450년 세종 32년 ○강귀손(姜龜孫) 출생

◇1월 24일-부지돈녕(副知敦寧) 강희안(姜希顔) 등에게 명하여 미타관음(彌陀觀音) 등의 경문을 쓰게 하였다. ◇윤1월 27일-강맹경(姜孟卿)으로 수 사헌 집의(守司憲執義)를 삼았다. |

|

영릉|경기 여주 세종대왕과 소헌 왕후의 능이다 |

|

1450년 세종 32년 ◇4월 10일-대행왕(大行王)을 위하여 부지돈녕(副知敦寧) 강희안(姜希顔) 등에게 이금(泥金)으로 불경을 베껴 쓰도록 했다.

◇강안중(姜安重) 진사에 입격 ◇10월 6일-강석덕(姜碩德)을 동지중추원사(同知中樞院事)로 삼았다.

1450년 문종 즉위년 ◇11월 8일-언양 현감(彦陽縣監) 강윤(姜允) 등이 사조(辭朝)하였다.

1451년 문종 1년 ○강형(姜형) 출생 |

3> 계보 미상

|

《경국대전》은 조선왕조 개창 때부터의 정부체제인 육전체체(六典體制)를 따라 6전으로 구성되었으며, <이전(吏典)>은 궁중을 비롯하여 중앙과 지방의 직제 및 관리의 임면과 사령, <호전(戶典)>은 재정을, <예전(禮典)>은 여러 종류의 과거와 관리의 외교, 의례, 공문서 등, <병전(兵典)>은 군제와 군사, <형전(刑典)>은 형벌·재판·노비 등, <공전(工典)>은 도로, 교량, 산업 등에 대한 규정을 실었다.

사간원(司諫院) 조선시대 국왕에 대한 간쟁(諫諍)과 논박(論駁)을 담당한 관청. 간원(諫院)·미원(薇院)이라고도 한다. 사헌부와 함께 대간(臺諫), 홍문관(弘文館)·사헌부와 함께 삼사(三司), 형조(刑曹)·사헌부와 함께 삼성(三省)이라 하였다. 1466년(세조 12)에 다시 관제를 정비하여 대사간(大司諫:정3품) 1명, 사간(司諫:종3품) 1명, 헌납(정5품) 1명, 정언(정6품) 2명을 두었는데 《경국대전》에 그대로 반영되었다. 관료는 첫째, 국왕에 대한 간쟁, 신료에 대한 탄핵, 당대의 정치·인사 문제 등에 대하여 언론을 담당했으며, |

|

1451년 문종 1년 ◇1월 6일-강맹경(姜孟卿)을 동부승지(同副承旨)로 삼았다.

◇1월 24일-서장관(書狀官) 강맹경(姜孟卿)에게 전지 15결을 하사하였다.

◇5월 4일-강맹경(姜孟卿)을 우부승지(右副承旨)로 삼았다.

◇7월 16일-봉화 현감(奉化縣監) 강여위(姜汝爲)가 사조(辭朝)하였다.

◇8월 6일-강희안(姜希顔)을 수 사헌부 장령(守司憲府掌令)으로 임명하였다.

◇8월 27일-용강 현령(龍崗縣令) 강효충(姜孝忠) 등을 파직(罷職)하였다.

◇10월 6일-강석덕(姜碩德)을 지돈녕부사(知敦寧府事)로 삼았다.

1452년 문종 2년 ○강삼(姜參) 출생

◇2월 7일-경상도 도사(都事) 강자신(姜子愼) |

|

둘째, 국왕의 시종 신료로서 경연(經筵)·서연(書筵)에 참여하였고, 셋째, 의정부 및 6조와 함께 법률 제정에 대한 논의에 참여하였으며, 넷째, 5품 이하 관료의 인사 임명장과 법제 제정에 대한 서경권(署經權)을 행사하였다.

이처럼 간관의 임무가 매우 중요했기 때문에 화요직(華要職)으로 인정되어 학문이 뛰어나고 인품이 강직한 사람 가운데서 선발하였고, 교체시에도 지방관으로 폄출하지 않았으며, 승진시에는 파직 기간도 근무 일수에 포함시켜 주었다.

|

|

1452년 문종 2년 ◇3월 8일-산음 현감(山陰縣監) 강응문(姜應文)1>이 하직인사를 하였다.

◇5월 6일-수양 대군(首陽大君)이 도승지 강맹경(姜孟卿)과 더불어 공작재(孔雀齋)를 흥천사(興天寺)에서 베풀었다.

문종 실록 기주관(記注官)- 봉정 대부(奉正大夫) 행 종부 소윤(行宗簿少尹) 강노(姜老) 기사관(記事官)-봉직랑(奉直郞) 행 승문원 부교리(行承文院副校理) 강미수(姜眉壽)

1452년 단종 즉위년 ◇윤9월 1일-홍천 현감(洪川縣監) 강효연(姜孝延)2>

1453년 단종 1년 ○강지(姜漬) 출생

|

1> 2> 계보 미상

|

사헌부(司憲府) 조선 시대에는 건국 초부터 고려의 제도를 이어 사헌부를 설치, 고려와 같이 감찰 행정을 맡게 하였다. 사헌부는 헌부·백부(柏府)·상대(霜臺)· 오대(烏臺)라는 별칭이 있었으며, 감찰을 각사(各司)나 지방에 파견하여 부정을 적발하고 그에 대한 법적 조치를 취하는 등 사법권이 있다 하여 형조(刑曹)·한성부와 더불어 삼법사(三法司), 또는 출금삼아문(出禁三衙門)이라고도 불렀다. 또한 사헌부와 사간원(司諫院)을 병칭하여 그 관원을 모두 대간(臺諫)이라 불렀다.

<좌랑공(휘 윤) 묘> |

|

1453년 단종 1년 ◇5월 2일-도승지(都承旨) 강맹경(姜孟卿)이 상서하여 사직(辭職)하기를 청하였으나 윤허하지 않았다. ◇5월 4일-강미수(姜耆壽)를 좌정언(左正言)으로 삼았다.

◇6월 8일-강맹경(姜孟卿)을 이조 참판(吏曹參判)으로, 강윤(姜胤)을 공조 좌랑(工曹佐郞)으로 삼았다.

◇생원 강기수(姜耆壽) 증광(增廣) 문과 정과에 합격

◇8월 7일-경희전직(景禧殿直) 강숙경(姜叔卿) 등은 지난해 10월 초1일에 승사랑(承仕郞)을 더하였는데, 본월 22일에 통사랑(通仕郞)으로 특별히 더하였다.

◇11월 4일-이조 참판(吏曹參判) 강맹경(姜孟卿)이 병으로 상서(上書)하여 사직(辭職)하였다. |

|

사헌부는 관원의 인사에도 관여하여 임금이 결정 임명한 관원의 자격을 심사하여 이에 대한 동의 여부를 결정하는 서경(署經) 기관이기도 하였다.

이렇듯 시정·풍속·관원에 대한 감찰, 인사 행정에서 엄정을 위주로 하는 사헌부는 직원간에도 상하의 구별이 엄하 여 하위자는 반드시 상위자를 예로서 맞이하고, 최상위자인 대사헌(大司憲)이 대청에 앉은 다음 도리(都吏)가 제좌(齊坐)를 네 번 부른 다음에 모두 자리에 앉는 등 자체 내의 규율부터 엄격하였다.

인사관계·시정탄핵(時政彈劾) 등의 일이 있으면 일동이 당상원의석(堂上圓議席)에 둘러앉아 가부를 숙의한 다음 결정하였으며, 일을 끝내고 퇴청할 때까지 모든 것을 정한 절차에 의하여 일사불란하게 진행하는 전통을 지녔다.

|

|

1453년 단종 1년 ◇11월 8일-강맹경(姜孟卿)을 예문 제학(藝文提學)으로 삼았다.

◇11월 11일-정난(靖難)할 때 수종(隨從)한 별감 강중부(姜重富) 등에게 7필을 주었다.

◇12월 15일-강중명(姜仲命), 세조를 모해 계획을 세웠으나 실패했다.

1454년 단종 2년 ○강한(姜漢) 출생

◇2월 19일-이조(吏曹)에 전지하기를, “강효선(姜孝善), 강중현(姜仲賢), 강순덕(姜順德), 강구연(姜九淵), 강산문(姜尙文), 강귀(姜貴) 등의 고신(告身)을 환급(還給)하도록 하였다.

◇4월 4일-강맹경(姜孟卿)을 예문관 제학(藝文館提學)으로 삼았다. |

|

직제는 국초 이후 여러 번 변경되었다가 세종 때에 이르러 고정화되어 《경국대전》에 대사헌(大司憲:종2 품) 1명, 집의(執義:종3품) 1명, 장령(掌令:정4품) 2명, 지평(持平:정5품) 2명, 감찰(監察:정6품) 13명으로 규정하고 서리(書吏) 39명을 두도록 하였다. 연산군 때는 지평을 없애고 장령 2명을 증원하였으나 중종이 즉위한 후 환원하였다.

홍문관(弘文館) 조선시대에 궁중의 경서(經書), 사적(史籍)의 관리, 문한(文翰)의 처리 및 왕의 자문에 응하는 일을 맡아보던 관청. 옥당(玉堂), 옥서(玉署), 영각(瀛閣)이라고도 하며, 사헌부(司憲府), 사간원(司諫院)과 더불어 삼사(三司)라고 한다.

그 구성원은 영사(領事 정l품), 대제학(大提學 정2품), 제학(提學 종2품), 부제학(副提學 정3품), 직제학(直提學 정3품), 전한(典翰 종3품), 응교(應敎 정4품), 부응교(副應敎 종4품) 각 l명, 교리(校理 정5품), 부교리(副校理 종5품), 수찬(修撰 정6품), 부수찬 종6품) 각 2명, 박사(博士 정7품), 저작(著作 정8품) 각 1명, 정자(正字 정9품) 등인데, 3정승을 비롯해서 경연청(經筵廳)과 춘추관(春秋館) 등의 관원들이 이를 겸직하였다.

|

|

1453년 단종 1년 ◇4월 14일-강자순(姜子順)을 순의 대부(順義大夫) 반성위(班城尉)로 삼았다.

◇4월 16일-문종(文宗)의 딸 경숙 옹주(敬淑翁主)가 반성위(班城尉) 강자순(姜子順)에게 시집갔다.

◇4월 17일-세조(世祖)가 8도 및 서울의 지도를 만들고자, 집현전 직제학(集賢殿直提學) 강희안(姜希顔) 등과 더불어 삼각산 등에 올라가서 산의 형상과 물의 줄기를 살피고, 서울의 지도를 수초(手草)하였다.

1454년 단종 2년 ◇6월 27일-강맹경(姜孟卿)을 판한성부사(判漢城府事)로 삼았다.

◇7월 7일-직제학(直提學) 강희안(姜希顔), 승문원 교리(承文院校理) 강미수(姜眉壽) 등을 조율(照律)하여 시행하게 하였다.

◇8월 5일-강맹경(姜孟卿)을 의정부 우참찬(右參贊)으로, 이인손(李仁孫)을 호조 판서로 삼았다.

◇11월 1일-모화관(慕華館)에 나아가서 무거(武擧)를 시험하였다. 예조 정랑(禮曹正郞) 강희맹(姜希孟) 등이 시권(試卷)을 거두어 가지고 예궐(詣闕)하였다.

◇12월 2일-강맹경(姜孟卿)을 좌참찬(左參贊)으로 삼았다. |

|

왕의 자문에 응하는 임무 때문에 자주 왕에게 조정(朝政)의 옳고 그름을 논하거나 간언하는 입장에 있었으므로 사헌부와 사간원의 합계(合啓)에도 왕이 그 간언(諫言)을 듣지 않으면 마지막으로 홍문관을 합하여 3사(三司) 합계로 간언하였다.

호패 오늘날의 주민등록증과 같은 것으로 16세 이상의 남자는 모두 가지고 다녔던 신분 증명패이다

|

|

1455년 단종 3년 ○강학손(姜鶴孫) 출생

◇2월 26일-강맹경(姜孟卿)을 의정부 좌참찬(議政府左參贊)으로 삼았다.

◇3월 16일-선산부(善山府) 전 부사정(副司正) 강극지(姜克智)를 효행(孝行)으로 포장(褒奬)하였다.

◇4월 1일-예조 정랑(禮曹正郞) 강희맹(姜希孟)을 보내어 명나라 사신에게 예절(禮節)을 물었다.

|

|

승정원(承政院) 조선시대 국왕의 비서기관. 의정부, 육조, 사헌부, 사간원과 함께 조선의 중추적인 정치기구이며 왕명의 출납(出納)을 맡아보았으며 정원(政院), 후원(喉院), 은대(銀臺), 대언사(代言司)라고도 불리었다. 정3품의 도승지(都承旨), 좌·우 승지, 좌·우 부승지 각 1명을 두어 이 일을 맡아보게 하였다. 1401년(태종 1) 의흥 삼군부와 병합하여 승추원(承樞院)으로 개편하고 도승지를 지신사(知申事), 승지를 대언(代言)으로 개칭하였다가, 1405년 승추부를 병조에 병합하면서 다시 승정원을 독립 관서로 설치하고 지신사, 좌·우 대언, 좌·우 부대언(副代言) 및 당후관(堂後官)과 동부대언(同副代言)을 새로 두었다. 1433년(세종 15) 지신사를 도승지로, 대언을 승지로 고쳐 승정원 제도를 완비하여 육조의 업무를 분담하였다.

|

|

1455년 단종 3년 ◇4월 14일-문례관(問禮官) 강희맹(姜希孟)이 평양에서 돌와 아뢰었다.

◇윤6월 11일-단종이 수양대군에게 선위교서를 내렸다

◇윤6월 23일-강맹경(姜孟卿)을 의정부 좌참찬(議政府左參贊)으로 삼았다.

◇7월 21일-좌참찬(左參贊) 강맹경(姜孟卿)을 세자 우빈객(世子右賓客)으로 삼았다.

◇9월 5일-강맹경(姜孟卿) 등을 2등으로 삼아 수충 경절 좌익 공신(輸忠勁節佐翼功臣)이라 이름하였다.

◇9월 20일-강맹경(姜孟卿)을 수충 경절 좌익 공신(輸忠勁節佐翼功臣) 의정부 좌참찬(左參贊) 진산군(晉山君)으로 삼았다.

◇12월 27일-원종 공신(原從功臣) 2등에 지돈녕(知敦寧) 강석덕(姜碩德), 직제학 강희안(姜希顔)·주부(主簿) 강자의(姜子儀), 정랑(正郞) 강희맹(姜希孟), 소윤 강노(姜老), 정랑 강미수(姜眉壽), 사용(司勇) 강자흥(姜子興)1>, 권지 훈련 녹사(權知訓鍊錄事) 강근손(姜謹孫)2>, 사정(司正) 강전(姜專)3>, 녹사(錄事) 강정(姜精)4>, 수의 부위 강연(姜演), 사용(司勇) 강극명(姜克明), 진의 부위(進義副尉) 강득(姜得)5>을 녹(錄)하였다. |

1> ∼ 5> 계보 미상

|

의금부(義禁府) 조선 시대의 사법(司法) 기관. 금오(金吾)·왕부(王府)·조옥(詔獄)이라고도 한다. 1414년(태종 14) 의용순금사(義勇巡禁司)를 개편한 것으로, 왕명을 받들어서 주로 왕족(王族)의 범죄, 국사범(國事犯)·반역죄 등의 대옥(大獄), 자손의 부조(父祖)에 대한 죄나 노비의 주인에 대한 죄 등의 강상죄(綱常罪), 사헌부에서 적발한 사건 기타 다른 기관에서 판결하기 곤란하여 오래 지연된 사건 등을 처결하는 특별 재판 기관이 되었으며, 또한 사형죄에 대하여는 금부삼복지법(禁府三覆之法), 또는 삼복계(三覆啓)라 하여 3심(三審) 기관의 기능까지 맡았다.

|

|

1455년 세조 1년 ◇12월 27일-원종공신 3등에 녹사(錄事) 강숙(姜淑)1>, 권지 훈련 녹사(權知訓鍊錄事) 강오상(姜五常)2>, 사직 강효정(姜孝貞), 좌랑 강희(姜曦), 주부(注簿) 강원량(姜元亮), 강행(姜行), 행 현령(行縣令) 강상보(姜尙甫)3>, 호군(護軍) 강효동(姜孝童)4>, 강휘(姜徽), 부승(副丞) 강자평(姜子平), 호군(護軍) 강위기(姜渭起)5>, 강중우(姜仲遇)6>, 학생 강자민(姜自敏)7>, 강윤경(姜允敬)8>, 주부 강효연(姜孝延)9>, 진용 부위(進勇副尉) 강응주(姜應周)10>, 부사직(副司直) 강근지(姜近之)11>, 강표(姜彪)12> 등을 녹(錄)하였다.

|

1> ∼ 12> 계보 미상

|

관원도 처음에는 제조(提調) 1명, 진무(鎭撫) 2명, 부진무(副鎭撫) 2명, 지사(知事) 2명, 도사(都事) 4명 등을 두었으나, 《경국대전》에서는 동반(東班)의 종1품 아문으로 하여 판사(判事:종1품)·지사(知事:정2품)·동지사(同知事:종2품) 등 4명의 당상관(堂上官)을 겸관(兼官)으로 하여 타관직자가 겸임케 하고, 경력(經歷:종4품)·도사(都事:종5품) 등 10명과 나장(羅將) 232명을 두었다. 의금부에는 1402년(태종 2)부터 신문고가 설치되어 소속 당직청(當直廳) 낭관(郎官) 1명이 번(番)을 서면서 백성들의 억울한 사정이나 불복삼심(不服三審)의 상소 등을 받아들였다.

조선왕조실록 ? 조선 시대의 역사와 문화를 이해하는데 기본이 되는 사서이다. |

|

1456년 세조 2년 ○강자명(姜自明) 출생

◇2월 4일-강맹경(姜孟卿)을 의정부 좌참찬(議政府左參贊)으로 삼았다.

◇6월 4일-강희안(姜希顔)을 예조 참의(禮曹參議)로 삼았다.

◇7월 5일-강맹경(姜孟卿)을 수충 경절 좌익 공신(輸忠勁節佐翼功臣) 의정부 좌참찬(議政府左參贊) 세자 우빈객(世子右賓客) 진산군(晋山君)으로 삼았다.

◇10월 18일-강맹경(姜孟卿)을 의정부(議政府) 좌찬성(左贊成)으로 삼았다.

◇12월 일-강희안(姜希顔)을 첨지중추원사(僉知中樞院事)로 삼았다.

1457년 세조 3년 ◇1월 22일-회덕 현감(懷德縣監) 강순(姜循)1>의 고신(告身)을 거두었다.

◇1월 27일-돈녕부승 강자평(姜子平) 등 13인에게 문과(文科) 급제(及第)를 내려 주었다. |

1> 계보 미상

|

춘추관(春秋館) 조선시대에 시정(時政)을 기록하는 일을 맡아보던 관청. 조선 개국 당시까지는 예문춘추관이라 하다가 1401년(태종 1) 예문관과 분리하여 춘추관으로 독립하였다.《경국대전》에 따르면 영사(領事:정1품 영의정 겸임) 1명, 감사(監事:좌·우의정이 겸임)·지사(知事:정2품)·동지사(同知事:종2품) 각 2명, 수찬관(修撰官:정3품)·편수관(編修官:정3품∼종4품)·기주관(記注官:정·종5품)·기사관(記事官:정6품∼정9품) 등을 두었는데, 모두 다른 관청의 관원이 겸임하였다.

양반과 상민 |

|

1457년 세조 3년 ◇2월 29일-하등극사(賀登極使)로 우의정(右議政) 강맹경(姜孟卿)을 보내어 명(明)나라 황제의 등극(登極)을 하례(賀禮)하였다.

◇5월 4일-도관 주부(都官注簿) 강숙경(姜叔卿)을 충청도(忠淸道)에 보내어 구황(救荒)에 관한 일을 살피게 하였다.

◇8월 12일-주부(注簿) 강안복(姜安福)·강숙경(姜叔卿)·강순(姜循)2>, 행 주부(行注簿) 강계선(姜繼善)1>, 별감(別監) 강원만(姜元萬)3> 등을 원종공신(原從功臣) 3등으로 녹훈(錄勳)하였다.

◇8월 14일-강자평(姜子平)을 사헌 장령(司憲掌令)으로 삼았다.

1458년 세조 4년 ◇1월 17일-호조 참의 강희안(姜希顔) 등이 입시하였다.

◇3월 19일-강희안(姜希顔)을 호조 참의 겸 황해도 관찰사로 삼았다.

◇3월 24일-용인 현령(龍仁縣令) 강숙(姜淑)4>을 추국(推鞫)하였다.

◇4월 20일-사복 소윤 강미수(姜眉壽)가 활을 쏘았다. |

1> 박사공 11세 계선(繼先) 선조님과 동일인 여부는 미확인

2> 3> 4> 계보 미상

|

성균관(成均館) 조선 시대 최고의 교육기관. 한국 최고의 학부기관으로서 '성균'이라는 명칭이 처음 사용된 것은 고려 충렬왕 때인 1289년에 그때까지의 최고 교육기관인 국자감(國子監)의 명칭을 '성균'이라는 말로 개칭하면서부터이다. 공민왕대에는 국자감으로 명칭이 바뀌었다가, 1362년에 다시 성균관이라는 이름을 찾았다. 조선 건국 이후 성균관이라는 명칭은 그대로 존속되어, 1395년부터 새로운 도읍인 한양의 숭교방(崇敎坊) 지역에 대성전(大聖殿)과 동무(東무)·서무(西무)·명륜당(明倫堂)·동재(東齋)·서재(西齋)·양현고(養賢庫)및 도서관인 존경각(尊敬閣) 등의 건물이 완성되면서 그 모습을 갖추기 시작하였다. 성균관은 태학(太學)으로도 불리었으며, 중국 주나라 때 제후의 도읍에 설치한 학교의 명칭인 '반궁(泮宮)'으로 지칭되기도 하였다.

|

|

1457년 세조 3년 ◇6월 6일-강희안(姜希顔)을 호조 참의(戶曹參議)로 삼았다.

1458년 세조 4년 ○강자성(姜自盛) 출생

○5월 17일-강집(姜집) 출생

◇9월 7일-강희안(姜希顔)을 첨지중추원사(僉知中樞院事)로 삼았다.

◇10월 4일-강희안(姜希顔)을 이조 참의로 삼았다.

◇10월 12일-강희맹(姜希孟)을 예조 참의(禮曹參議)로 삼았다.

◇10월 20일-강희맹(姜希孟)을 공조 참의(工曹參議)로 삼았다.

◇12월 6일-전 지돈녕부사(知敦寧府事) 강석덕(姜碩德)의 처(妻) 심씨(沈氏)에게 부의(賻儀)를 내려 주었다. |

|

향교(鄕校) 조선 시대의 지방 교육기관. 서울의 사학(四學)과 마찬가지로 향교도 성균관(成均館)의 하급 관학(官學)으로서 문묘(文廟)·명륜당(明倫堂) 및 중국·조선의 선철(先哲)·선현(先賢)을 제사하는 동무(東무)·서무와 동재(東齋)·서재가 있어 동재에는 양반, 서재에는 서류(庶類)를 두었다. 향교는 각 지방관청의 관할하에 두어 부(府)·대도호부(大都護府)·목(牧)에는 각 90명, 도호부에는 70명, 군(郡)에는 50명, 현(縣)에는 30명의 학생을 수용하도록 하고, 종6품의 교수와 정9품의 훈도(訓導)를 두도록 《경국대전》에 규정하였다.

향교에는 정부에서 5∼7결(結)의 학전(學田)을 지급하여 그 수세(收稅)로써 비용에 충당하도록 하고, 향교의 흥함과 쇠함에 따라 수령(守令)의 인사에반영하였으며, 수령은 매월 교육현황을 관찰사에 보고하도록 하였다. |

|

1458년 세조 4년 ◇12월 7일-강맹경(姜孟卿)을 좌의정으로 삼았다.

1459년 세조 5년 ◇생원 강치서(姜致恕) 문과 정과에 합격

◇7월 15일-주문사(奏聞使)인 서장관(書狀官) 강기수(姜耆壽)가 돌아오다가 의주(義州)의 고진강(高進江)에서 헤엄치다가 물에 빠져 죽어 임금이 그의 형 사복 소윤(司僕少尹) 강미수(姜眉壽)에게 명하여 시신을 거두게 하였다.

◇8월 17일-좌의정(左議政) 강맹경(姜孟卿)이 진주(晉州)에 가서 어미를 뵈옵는 일로써 임금께 하직하였다.

◇9월 10일-지돈녕부사(知敦寧府事) 강석덕(姜碩德)이 졸(卒)하였다.

○9월 29일-강위량(姜渭亮) 출생

|

|

그러나 향교는 임진·병자의 양란과 서원(書院)의 발흥으로 부진하여 효종 때에는지방 유생으로서 향교의 향교안(鄕校案)에 이름이 오르지 않은 자는 과거의 응시를 허락하지 않는 등의 부흥책을 쓰기도 하였다.

명륜당| 서울 종로 |

|

1459년 세조 5년 ○강효정(姜孝貞) 출생

◇11월 6일-강맹경(姜孟卿)을 영의정부사(領議政府事)로 삼았다.

1460년 세조 6년 ◇5월 14일-강흡(姜洽)1>, 강규(姜珪)2> 등의 고신을 돌려주었다. ◇5월 24일-강맹경(姜孟卿)을 영의정(領議政)으로, 강미수(姜眉壽)을 장령(掌令)으로, 강윤범(姜允範)을 지사간원사(知司諫院事)로 삼았다.

◇5월 25일-강여지(姜汝止)3> 등을 원종 3등 공신(原從三等功臣)에 기록하였다.

○진사 강응형(姜應亨) 평양(平壤) 별시 문과 정과에 합격 |

1> 2> 3> 계보 미상

|

문음(門蔭) 고려·조선 시대 공신 또는 현직 당상관(堂上官)의 자손을 과거(科擧)에 의하지 않고 관리로 등용하던 일.

이와 같이 가문 덕[門蔭]으로 벼슬하는 관원을 음관(蔭官) 또는 남행관(南行官)이라 불렀다. 이러한 제도는 고려시대부터 있었고, 조선 시대로 이어졌다.

조선 시대 음자제(蔭子弟)의 등용 시험은 매년 정월에 있었는데, 공신과 2품 이상 벼슬인 자의 아들 · 손자 · 사 위· 조카와 3품인 자의 아들 · 손자, 이조·병조·도총부·사헌부·사간원 · 홍문관·부장(部將) 및 선전관(宣傳官) 등의 음직(蔭職)을 역임한 자의 아들로 20세 이상인 자는 간단한 시험만으로 실직(實職)에 임용하였다.

|

|

1460년 세조 6년 ◇8월 15일- 강거의(姜居義)가 북부 녹사(北部錄事)에 있었다.

◇10월 11일-대가(大駕)가 안성참(安城站)에 이르니, 황주진 첨절제사(黃州鎭僉節制使) 강노(姜老) 등이 군사를 거느리고 와서 맞이하였다.

◇10월 19일-강승(姜升)1>이 사약(司약)에 재직했다.

◇12월 3일-강미수(姜眉壽)를 사헌 장령(司憲掌令)으로 삼았다.

1461년 세조 7년 ◇4월 11일-지사간(知司諫) 강윤범(姜允範)에게 4월달[夏孟朔]의 녹(祿)을 주게 하였다.

◇4월 17일-영의정(領議政) 강맹경(姜孟卿)이 졸(卒)하였다. ◇강숙경(姜叔卿)이 밀양 부사(密陽府使)가 되어 형을 호상(護喪)하게 하였다. |

|

교지|왕이 신하에게 벼슬, 시호, 토지 등을 내려주는 문서이다. |

◇7월 18일-교감(校勘) 강치서(姜致恕) 등을 교서관(校書館) 본관(本館)의 서원(書員)으로 정하였다.

◇10월 19일-황주 목사(黃州牧使) 강노(姜老) 등이 각각 전문(箋文)을 올려 품계를 올려준 것을 사례하였다.

|

|

1> 계보 미상

|

원종공신(原從功臣) 조선 시대에 큰공을 세운 정공신(正功臣)을 정할 때 그에 따라 작은 공을 세운 사람에게 준 공신 칭호.

그 유래는 태조가 그를 도와 조선 창업에 공이 많은 개국공신(開國功臣)을 정할 때, 개국공신을 도와 태조의 잠저(潛邸)에서 봉사한 공신의 자(子)·서(서)·제(弟), 기타 수종자(隨從者) 1,000여 명에 대하여 원종공신의 칭호를 수여하고 노비(奴婢)와 전토(田土)를 급여한 데서 비롯되었다.

이후 정종(定宗) 즉위년의 정사공신(定社功臣)부터 1728년(영조 4)의 분무공신(奮武功臣)에 이르기까지 28종의 정공신에 등외 공신을 원종공신이라 하여 논상(論賞)하였다.

이들에게 급여한 전토를 공신전이라 하고 노비를 공신노비라 하였으며, 상훈문서(賞勳文書)를 공신 녹권(功臣錄券) 및 공신 상훈교서(功臣賞勳敎書)로 구분하여 녹권은 공신 전체의 공적과 상전(賞典)을 기록하고, 교서는 공신 개인의 공적과 상훈을 개별적으로 기록하였다. |

|

1462년 세조 8년 ◇1월 4일-고양에 거둥하여 장지를 상지하고, 파주에 가서 강회백 어미의 무덤을 상지케 하였다.

◇1월 5일-계양군 이증이 강회백 어미 무덤은 풍수에 쓸 만하다고 복명하였다.

◇2월 25일-장순빈(章順嬪)을 파주(坡州)에 장사지내었다.(공릉)*

◇5월 25일-부녹사(副錄事) 강자산(姜自山)1>, 전(前) 전율(典律) 강여지(姜汝止)2> 등을 원종 3등 공신(原從三等功臣)에 기록하였다.

◇7월 17일-강자평(姜子平)을 사헌 장령(司憲掌令)으로 삼았다.

◇8월 2일-강희맹(姜希孟)을 예조 참의(禮曹參議)로 삼았다.

◇8월 7일-강희맹(姜希孟)을 이조 참의(吏曹參議)로 삼았다.

|

|

*공릉(恭陵)은 지금의 파주군 조리면 봉일천리에 있으며 이곳에는 공릉뿐만 아니라 성종의 원비 공혜왕후, 한씨의 능을 순릉(順陵)이라 하고 영조의 아들 효장세자(진종으로 추존)와 비 효순왕후 조씨의 능을 영릉(永陵)이라 하는데 이 3곳의 능이 가까이에 있으므로 세 곳을 일러 공순영릉(恭順永陵)이라 한다.

|

|

1> 2> 계보 미상

|

문과(文科) 조선 시대 고급 관리를 뽑은 과거.

대과(大科), 혹은 동당시(東堂試)라고도 한다. 정기시(定期試)는 3년에 1번, 즉 자(子)·묘(卯)·오(午)· 유(酉)년에 시행한 식년시(式年試) 하나뿐이다. 식년 문과에는 초시(初試)·복시(覆試)·전시(殿試)의 3단계 시험이 있으며, 이 중 전시는 하루만에 끝났으나, 초시·복시는 중·종장(終場)으로 나누어 보았고, 이를 동당3장(東堂三場)이라 하여 하루 걸러 실시하였다.

1단계 시험인 초시(初試)에는 관시(館試)·한성시(漢城試)·향시(鄕試)가 있어 식년 전해 9월 초에 전국에서 일제히 거행했다.

관시(館試)는 성균관의 유생(儒生)에게 보인 시험으로 50명을 뽑았는데, 유자격자가 적어 응시자는 거의 전원이 합격하였다.

<주부공(휘 영로) 묘> |

|

1462년 세조 8년 ◇8월 20일-사은사(謝恩使) 김계희(金係熙)·강희안(姜希顔)이 통사(通事) 장유성(張有誠)을 먼저 보내어 견문 사목(見聞事目)을 아뢰었다.

◇8월 28일-친히 문과(文科)를 시험보여서 강안중(姜安重) 등 9인을 뽑았다.

1463년 세조 9년 ◇2월 7일-선공 주부(繕工注簿) 강치(姜致)를 낭관(郞官)으로 삼았다.

◇5월 21일-행 호군(行護軍) 강로(姜老) 등에게 일을 감독하고 독촉하게 하였더니, 이에 이르러 낙성을 고하였다.

◇6월 3일-강희맹(姜希孟)을 예조 참의(禮曹參議)로 삼았다.

◇7월 6일-강희맹(姜希孟)을 중추원 부사(中樞院副使)로 삼았다.

◇8월 29일-강희안(姜希顔)을 중추원 부사(中樞院副使)로 삼았다.

◇12월 9일-겸 판통례문사(兼判通禮門事) 강윤범(姜允範) 등을 파직(罷職)하였다.

1464년 세조 10년 ○강영로(姜英老) 출생 |

|

한성시는 서울의 일반 유생인 유학(幼學)과 성균관에 진학하지 않은 생원(生員)·진사(進士)를 위하여 설치한 것으로 예조·성균관 두 시험장에서 각각 30명(처음에는 20명)을 뽑았다.

|

|

1464년 세조 10년 ○강희신(姜熙臣) 출생 ○강혼(姜渾) 출생 ○강종손(姜終孫) 출생 ◇2월 4일-강우문(姜遇文)을 겸 사헌 집의(兼司憲執義)로 삼았다. ◇5월 30일-경차관(敬差官) 강미수(姜眉壽)를 경기(京畿)에 나누어 보내었다. |

|

향시는 지방에서 치른 시험으로, 경기도 10, 강원도 15, 황해도 10, 충청도 25, 경상도 30, 전라도 25, 평안도 15, 함길(함경)도 10명으로 모두 140명을 뽑았다. 2단계인 복시(覆試)는 관시·한성시·향시의 입격자 250명을 식년 봄에 서울에 모아 다시 시험하여 33명을 뽑았다. 33명을 뽑은 것은 불교의 33천(天)에서 유래하였다고 한다.

3단계는 전시(殿試)로 복시 합격자 33명과 특별히 응시자격을 얻은 직부전시인(直赴殿試人)을 시어소(時御所) 전정(殿庭)에 모아 시험하여 등급을 정하였다.

전시는 33명의 등급을 매기는 데 지나지 않아 부정이 없는 한 떨어뜨리는 일은 없다.

시제(試題)는 국왕이 출제하는 수도 있으나 대개 독권관(讀卷官)이 시험 하루 전에 출제하여 채택하는 것이 상례이다. 답안은 어둡기 전에 작성·제출하여야 하고, 전시 답안지[試卷]는 국왕에게 보이는 것이므로 반드시 해서(楷書)로 써야 하였다.

등급은 1466년(세조 12) 갑과(甲科) 3명, 을과(乙科) 7명, 병과(丙科) 23명으로 나누어 매겼다. 직부 전시인은 정원 외로 취급되어 성적 여하에 불구하고 병과에 붙여서 발표하였다. 초기에는 고려 시대와 같이 10회 이상 떨어진 자는 합격하는 은사급제(恩賜及第)가 있었으나, 1438년(세종 20) 폐지하였다. |

|

1464년 세조 10년 ◇5월 17일-수원 부사(水原府使) 강노(姜老)에게 명하여 군사(軍士)들에게 주는 조정(助丁)을 의논하였다.

◇10월 9일-인수부 윤(仁壽府尹) 강희안(姜希顔)이 졸(卒)하였다.

◇10월 15일-전라도 군적사(全羅道軍籍使) 강노(姜老) 등이 하직하니, 사목(事目)을 주면서 일렀다.

◇11월 23일-제주(濟州)의 호패 분대(號牌分臺) 강우문(姜遇文)이 아뢰었다.

◇12월 19일-강희맹(姜希孟)을 중추원 부사(中樞院副使)로 삼았다.

◇12월 16일-전라도 군적사(全羅道軍籍使) 강노(姜老)가 중풍(中風)에 걸려 임금이 명하여 약(藥)을 가지고 가서 구료(救療)하게 하였다.

1465년 세조 11년 ◇3월 5일-용강 현령(龍岡縣令) 강혼(姜渾) ◇3월 9일-강희맹(姜希孟)을 인순부 윤(仁順府尹)으로 삼았다.

◇4월 13일-강희맹(姜希孟)을 이조 참판(吏曹參判)으로 삼았다. ◇8월 25일-강안중(姜安重), 충청도 도사(都事)에 있었다.

◇9월 11일-군사(郡事) 강흡(姜洽)이 파직되었다. |

|

봉수(烽燧) 높은 산정에 봉화대를 설치하고 밤에는 횃불, 낮에는 연기로써 변경의 정세를 중앙에 급히 전달하는 군사통신 조직이다.

|

|

1466년 세조 12년 ○강관(姜琯) 출생 ○강징(姜징) 출생 ◇2월 21일-강윤범(姜允範)을 형조참의 ◇3월 10일-강희맹(姜希孟)을 예조 참판으로 삼았다. ◇5월 14일-강희맹(姜希孟)을 예조 참판으로 삼았다. ◇강희맹(姜希孟), 발영시와 등준시에 합격 |

|

동국통감(東國通鑑) 조선 성종 때 서거정(徐居正) 등이 신라에서 고려 때까지의 역사 사실을 모아 편찬한 책. 활자본. 56권 28책. 세조 때 시작된 편찬작업은 1476년(성종 7)《삼국사절요(三國史節要)》로 고대사 부분을 마무리 짓고 1484년 편찬되었으며, 여기에 사론(史論)을 보충하여 다음해 57권의《신편 동국통감》이 완성되었다. 김부식(金富軾)의《삼국사기》이후의 사서(史書)를 수집하고 거기에 담긴 사론을 계승함으로써 이전의 유교적인 사관을 발전시키고 있다.

편년체(編年體)로 외기(外紀)·삼국기(三國紀)·신라기(新羅紀)· 고려기(高麗紀)로 나누어 서술하였는데, 외기는 단군조선에서 삼한까지의 상고사 부분이고, 삼국기는 삼국의 역사를 하나의 편년으로 묶고 무정통(無正統)의 시대로 서술하였다. 신라기는 669년(문무왕 9)부터 경순왕이 고려에 귀부하는 935년(태조 18)까지의 역사이며, 고려기는 936년부터 고려 멸망까지를 다루고 있다.

|

|

1466년 세조 12년 ◇7월 5일-강희맹(姜希孟)을 예조 판서로 삼았다.

◇7월 25일-예조 판서 강희맹(姜希孟)을 정헌 대부(正憲大夫)로 가자(加資)하고, 강자평(姜子平)을 승정원 동부승지(承政院同副承旨)로 삼았다.

◇8월 10일-강윤범(姜允範)을 수 경상도 관찰사(守慶尙道觀察使)로 삼았다. ◇12월-강거인(姜居仁), 건주위를 정벌한 군공으로 1자급 올랐다.

1467년 세조 13년 ○강문한(姜文翰) 출생

◇3월 25일-행 부사직(行副司直) 강미수(姜眉壽)을 겸선전관(兼宣傳官)으로 삼았다. ◇4월 6일-강희맹(姜希孟)을 행 예조 판서(行禮曹判書) 겸 성균관 지사(成均館知事)로 삼았다. ◇5월 20일-강희맹(姜希孟)과 서거정(徐居正)을 모두 겸 오위도총부 도총관(兼五衛都摠府都摠管)으로 삼았다.

|

|

남이(南怡)<1> 1441(세종 23)∼1468(예종 즉위년). 본관은 의령. 아버지는 휘(暉)이며, 어머니 정선공주(貞善公主:태종의 4녀)이다. 1460년(세조 6) 무과에 급제하고, 세조의 총애를 받으면서 여러 무직을 역임하였으며, 1466년에는 다시 발영시(拔英試)에 제하였다. 1467년 이시애(李施愛)가 반란을 일으키자 대장(大將)이 되어 구성군 준(龜城君浚)·조석문(曺錫文)·허종(許琮)· 강순(康純)·어유소(魚有沼) 등과 토벌에 참가하였으며, 난을 토벌한 공으로 적개공신(敵愾功臣) 1등에 책록되고 의산군(宜山君)에 봉하여졌다. 이어 서북변(西北邊)의 건주위(建州衛) 여진을 토벌하자 평안도선위사(平安道宣慰使) 윤필상(尹弼商)의 지휘하에 우상대장(右廂大將)이 되어 주장(主將) 강순, 좌상대장(左廂大將) 어유소와 함께 만포(滿浦)로부터 파저강(波猪江)을 공격하여 이만주(李滿住)를 참살하였다. 이러한 공로로 이등군공(二等軍功)을 받았으며, 그 뒤 공조판서에 임명되었다. 1468년에는 오위도총부도총관(五衛都摠 |

|

1467년 세조 13년 ◇6월 15일-강경은(姜景殷)1> 등을 임용하였다.

◇6월 20일-전 부사(府使) 강상보(姜尙甫)2>에게 전마(戰馬) 50필(匹)을 주었다.

◇7월 28일-강윤범(姜允範)을 중추부 첨지사(中樞府僉知事)로 삼았다.

◇11월 8일-강흡(姜洽)을 겸 사헌부 집의(兼司憲府執義)로 삼았다.

◇12월 9일-군공으로 강거인(姜居仁)을 1자급 올렸다.

◇12월 12일-강희맹(姜希孟)을 형조 판서(刑曹判書)로 삼았다.

1468년 세조 14년 ○강세침(姜世琛) 출생

|

1>은열공 14세 2> 계보 미상

|

府都摠管)을 겸하였으며, 이어 병조판서에발탁되었으나, 그해 신숙주(申叔舟)·한명회(韓明澮) 등 원상(院相) 세력에 의하여 구성군·강순 등 이시애의 난 평정으로 등장한 신세력이 제거될 때 형조판서 강희맹(姜希孟)이 지중추부사(知中樞府事) 한계희(韓繼禧)에게 남이의 사람됨이 군사를 장악하기에는 마땅치 않다고 말한 것을 한계희가 예종에게 아룀으로써 병조판서에서 해직되어 겸사복장(兼司僕將)으로 밀려났다 이때 그가 궁궐 안에서 숙직을 하고 있던 중 혜성(彗星)이 나타나자 "혜성이 나타남은 묵은 것을 없애고 새 것을 나타나게 하려는 징조다."라고 말하였는데, 이를 엿들은 병조참지(兵曹參知) 유자광(柳子光)이 역모를 꾀한다고 모함함으로써 국문 끝에 능지 처사당하였다. 그 뒤 1818년(순조 18) 우의정 남공철(南公轍)의 주청으로 강순과 함께 관작이 복구되었다. 뒤에 창녕의 구봉서원(龜峯書院), 서울 용산의 용문사(龍門祠) 및 서울 성동의 충민사(忠愍祠)에 배향되었다. 시호는 충무(忠武)이다.

|

|

1468년 세조 14년 ◇8월 11일- 전설사 별제(典設司別提) 강거정(姜居貞)을 추핵하였다.

1468년 예종 즉위년 ◇10월 6일-강희맹(姜希孟)을 겸 경연 지사(兼經筵知事)로 삼았다.

◇10월 24일-강이경(姜利敬)이 군위 현감(軍威縣監)에 제수되었으나 부임하지 아니 하였다.

◇10월 28일-남이 장군 역모에 연루되어 강이경(姜利敬) 가산(家産) 등을 적몰(籍沒)하였다.

◇12월 21일-직장(直長) 강자정(姜子正)이 상언(上言)하였다.

1469년 예종 1년 ◇2월 3일-강이경(姜利敬)의 형 강이성(姜利誠)을 순천(順天)에, 강이경(姜利敬)의 삼촌질 강명중(姜命重)을 외조(外祖) 순안현령(順安縣令) 김효진(金孝振)에게 보수(保授)하여 안치하게 하였다. |

|

의빈(儀賓) 조선시대 국왕이나 왕세자의 부마(駙馬)를 관제상(官制上) 지칭한 말.

조선 전기에 의빈들의 봉작(封爵)의 상하의 구별을 가리는 데 폐단이 있다 하여 1484년(성종 15) 이를 정하여 2품 이상을 위(尉), 3품 당상(堂上)을 부위(副尉), 3품 당하(堂下)에서 4품까지를 첨위(僉尉)라고 하여 이를 《경국대전》에 올렸다.

공주에게 장가든 의빈에게는 처음에 종1품의 위를 주었다가 뒤에 정1품의 위로 올렸으며, 임금의 서녀(庶女)인 옹주(翁主)에게 장가든 의빈에게는 처음에 종2품의 위를 주었다가 뒤에 정2품으로 올려 주었다. |

|

1469년 예종 1년 ○강호(姜浩) 출생

◇윤2월 24일-대사간 강자평(姜子平)과 승지들이 입시(入侍)하였다.

◇3월 10일-참의 강노(姜老)를 좌천(左遷)하였다.

◇3월 11일-강자순(姜子順)을 의빈부 의빈(儀賓府 儀賓)으로 삼고, 강노(姜老)를 행 호분위 대호군(行虎賁衛大護軍)으로 삼았다.

◇강자정(姜子正)3> 생원 3등 입격 |

|

훈구파(勳舊派) 조선 세조의 찬위(簒位)를 도와 조정의 실권을 장악한 관료 학자들. 정인지(鄭麟趾)·신숙주(申叔舟)·최항(崔恒)·권람(權擥)·서거정(徐居正)·양성지(梁誠之)·이석형(李石亨) 강희맹(姜希孟)·이극돈(李克墩) 등이 이 파에 속한 사람들이다. 이들은 세조의 공신(功臣)·충신(忠臣) 또는 어용학자(御用學者)들로서 높은 관직에 기용되었고, 관찬사업(官撰事業)에 참여하여 많은 업적을 남기기도 하였으며, 수차에 걸친 공신전(功臣田)의 지급을 통하여 막대한 농장(農莊)을 가지고 있었다. |

|

1469년 예종 1년 |

|

그 후 신진사류(新進士類)인 사림파(士林派)의 등장으로 그 세력이 위협을 받기도 하였다. 즉, 사림파는 훈구파에 대해 토지제도의 개혁을 요구함으로써 두 세력 사이에 충돌을 야기하였으며, 1498년(연산군 4) 무오사화(戊午士禍)의 직접적인 원인이 되었다. 훈구파는 이 사화에서 영남 유생과 싸워 승리했고, 1519년(중종 14) 기묘사화(己卯士禍) 때도 사실상 승리하였다. |

|

1469년 예종 1년 ◇7월 2일-졸(卒)한 참판(參判) 강주(姜籌)의 자(子) 강대생(姜帶生)에게 벼슬길을 허통(許通)하도록 하고 통례원 인의(通禮院引儀)로 삼았다. ◇7월 3일-형조 판서 강희맹(姜希孟)을 추충 정난 익대 공신(推忠定難翊戴功臣) 진산군(晉山君)으로 제수하였다. ◇8월 13일-비안 현감(比安縣監) 강민(姜敏)을 파출(罷黜)하였다.

1470년 성종 1년 ◇1월 15일- 강희맹(姜希孟)을 숭정 대부(崇政大夫) 진산군(晉山君)으로 삼았다. ◇2월 7일-강응정(姜應貞)에게 정문(旌門)·복호(復戶)하고 녹용(錄用)하였다. |

|

<중화재 강응정의 사당> |

|

1470년 성종 1년 ◇4월 15일-해남(海南)에 안치한 강이찬(姜利讚)·강이온(姜利溫), 영암(靈巖)에 안치한 강이인(姜利仁)·강이순(姜利順), 순천(順天)에 안치한 강이성(姜利誠), 사천(泗川)에 안치한 강이흥(姜利興)·강이행(姜利行), 강이공(姜利恭) 등을 놓아 보내게 하였다.

|

|

폐비 윤씨(尹氏) 조선 제9대 성종의 계비(繼妃) 윤씨를 폐비하고 사약(死藥)을 내려 죽게 한 사건. 폐비 윤씨는 연산군의 어머니이다. 투기가 심한 그녀는 왕비가 된 후에도 국모(國母)답지 않게 투기하여, 1479년에는 왕의 얼굴을 할퀸 일로 왕과 인수대비(仁粹大妃)의 진노를 사서 폐비되었다. 이후 세자가 장성함에 따라 폐비 윤씨의 처우 문제가 쟁점화 되면서 폐비에게 사약을 내리기로 결정하고 좌승지 이세좌(李世佐)로 하여금 사사하게 하였다 |

|

1470년 성종 1년 ◇10월 25일-강희맹(姜希孟)을 숭정 대부(崇政大夫) 진산군(晋山君)으로 삼았다.

◇12월 19일-종묘(宗廟)의 당상(堂上) 집례(執禮) 행 사과(行司果) 강노(姜老)에게 각각 표리(表裏) 한 벌을 내렸다..

|

|

1495년(연산군 1) 왕이 된 연산군이 생모 윤씨가 사사된 것을 알고 폐비의 신원을 모색하였으며, 1497(연산군 3)년 “폐비의 추숭(推崇)을 허하지 말라”는 유교(遺敎)를 무시하고 개장(改葬)한 후 효사(孝思)라는 묘호(廟號)와 회(懷)라는 묘호(墓號)가 추봉되고 다시 제헌왕후(齊憲王后)에 추숭되었을 뿐만 아니라, 묘도 회릉(懷陵)으로 개칭하였다. 그러나 1506년의 중종반정으로 연산군의 폐위와 함께 다시 관작이 추탈된 뒤 다시는 신원(伸寃)되지 못하였다. 이 사건은 갑자사화가 일어나는 계기가 되었다. |

|

1471년 성종 2년 ○강영수(姜永壽) 출생 ○강응주(姜應周) 출생

◇3월 27일-강희맹(姜希孟) 등을 좌리3등공신(佐理三等功臣)으로 삼았다.

◇4월 6일-진해(鎭海)에 유배(流配)한 강자평(姜子平)을 방면하였다.

◇6월 18일-정읍 현감(井邑縣監) 강거의(姜居義)을 장(杖) 80대를 속(贖)바치게 하였다. |

|

신증동국여지승람[新增東國輿地勝覽] 조선시대의 인문지리서(人文地理書) 목판본. 55권 25책. 조선은 건국 후 통치상의 필요에서 지리지 편찬의 중요성을 통감, 세종의 명에 따라 맹사성(孟思誠)·신색(申檣) 등이 1432년(세종 14) 《신찬팔도지리지(新撰八道地理志)》를 찬진(撰進)하였다. 그 후 명나라에서 《대명일통지(大明一統志)》가 들어오자, 양성지(梁誠之)·노사신(盧思愼)·강희맹(姜希孟)·서거정(徐居正) 등이 성종의 명으로 이 체제를 본따고 《신찬팔도지리지》를 대본으로 하여 1481년(성종 12)에 《동국여지승람(東國輿地勝覽)》 50권을 완성하였다. 이를 다시 1486년에 증산(增刪) ·수정하여 《동국여지승람》 35권을 간행하고, 1499년(연산군 5)의 개수를 거쳐 1530년(중종 25)에 이행(李荇)·홍언필(洪彦弼)의 증보에 의해 이 책의 완성을 보게 되었다. 내용은 권1∼2는 경도(京都), 권3은 한성(漢城), 권4∼5는 개성(開城), 권6∼13은 경기도, 권14∼20은 충청도, 권21∼32는 경상도, 권33∼40은 전라도, 권41∼43은 황해도, 권44∼47은 강원도, 권48∼50은 함경도, 권51∼55는 평안도로 되어 있다. 책머리에 그 도의 전도(全圖)를 싣고 이어 연혁(沿革)·풍속(風俗)·묘사(廟社)·능침(陵寢)·궁궐·관부(官府)·학교·토산(土産)·효자·열녀·성곽·산천·누정(樓亭)·사사(寺社)·역원(驛院)·교량· 명현(名賢)의 사적, 시인의 제영(題詠) 등을 실었다. |

|

1471년 성종 2년 ◇윤9월 1일-강희맹(姜希孟)을 숭정 대부(崇政大夫) 진산군(晉山君)으로 삼았다.

1472년 성종 3년 ◇2월 9일-강우(姜遇)의 고신을 돌려 주었다.

◇5월 10일-《예종대왕실록》의 수찬관(修撰官) 강거효(姜居孝) 등에게 각각 한 자급(資級)씩 더하게 하였다.

1473년 성종 4년 ◇2월 7일-강희맹(姜希孟)을 숭정 대부(崇政大夫) 행 병조 판서(行兵曹判書)로 삼았다.

◇7월 18일-함안 군수(咸安郡守) 강숙경(姜叔卿)은 정적(政績)이 특이(特異)하니 벼슬 임기가 차서 체차(遞差)할 때 논상(論賞)하였다.

|

|

이어서 이행 등의 진전문(進箋文), 서거정 등의 서문이 있으며, 책 끝에 김종직(金宗直) 등의 발문이 있다.

역대 지리지 중 가장 종합적인 내용을 담은 것으로서 정치사·제도사의 연구는 물론, 특히 향토사 연구에도 필수 불가결한 자료로 높이 평가되고 있다.

1906년(광무 10) 일본인 후치카미[淵上貞助]가 서울에서 활판본으로 간행한 데 이어, 12년에 고서간행회(古書刊行會)에서 역시 활판으로 간행하였고, 1958년 동국문화사(東國文化社)에서 영인본으로 간행하였다.

신증동국여지승람

|

|

1474년 성종 5년 ◇2월 14일-강자평(姜子平)을 오위장(五衛將)으로 삼았다.

◇4월 5일-강노(姜老)를 통정 대부(通政大夫) 성균관 대사성(成均館大司成)으로 삼았다.

◇4월 26일-강세생(姜洗生)·주익명(朱益明)·강자연(姜子淵)2>의 직첩(職牒)을 되돌려 주게 하라.”하였다.

◇6월 20일-국장(國葬) 때의 산릉 상지관(山陵相地官) 강계선(姜繼善) 등에게 각각 녹비(鹿皮) 1장(張)을 주었다.

◇6월 27일-병조 판서(兵曹判書) 강희맹(姜希孟)이 와서 사면(辭免)을 청하였다.

◇9월 23일-예문관 봉교(藝文館奉敎) 강거효(姜居孝) 등이 상소(上疏)하였다.

1475년 성종 6년 ○강수인(姜守仁) 출생

◇1월 25일-선농제 협시(夾侍) 정석희(鄭錫禧)·강흡(姜洽)에게 각각 아마(兒馬) 1필(匹)을 내려 주었다. |

2> 계보 미상

|

사림파(士林派) 조선 중기에 사회와 정치를 주도한 세력을 가리키는 말. 본래 지방에 근거지를 가지고 있는 중·소 지주(地主) 출신의 지식인으로, 중앙의 정계에 진출하기보다는 지방에서 유향소(留鄕所)를 통하여 영향력을 행사해 오던 세력이었다. 학문적으로는 사장(詞章)보다는 경학(經學)을 중시하였고, 길재(吉再)의 학통을 이은 김종직(金宗直)이 김굉필(金宏弼)·정여창(鄭汝昌)·김일손(金馹孫) 등의 제자를 배출하면서 그 세력이 커졌다. 성종 초에 김종직 등 영남출신 사류(士類)를 등용하면서 이들은 삼사(三司) 등 주로 언론·문필 기관의 관직을 통해 중앙정계로 진출하여 훈신·척신(戚臣) 계열의 비리를 비판하는 언론활동을 활발히 전개하였다. 이에 대한 훈신·척신의 보복으로 사화가 발생하여 그 세력이 크게 제거되었지만, 중종대에 다시 정계에 진출하여 조광조(趙光祖)를 중심으로 급진적인 개혁을 추진하였다.

|

|

1475년 성종 6년 ◇3월 15일-이조(吏曹)에 전지(傳旨)하여 강이례(姜以禮)1>의 고신(告身)을 돌려주게 하였다.

◇9월 5일-행 사직(行司直) 강자평(姜子平) 등 5인이 윤대(輪對)하였다.

◇10월 6일-강자평(姜子平)을 통정 대부(通政大夫) 행 성주 목사(行星州牧使)로 삼았다.

◇11월 10일-강자평(姜子平)을 통정 대부(通政大夫) 진주 목사(晉州牧使)로

◇11월 29일-병조(兵曹)에 전지(傳旨)하여 강효정(姜孝貞)의 고신(告身)을 돌려주게 하였다.

◇12월 10일-강구생(姜丘生)이 노비와 양전(良田)을 노이상(盧貳相; 盧思愼)에게 주어 박윤형이 소송에 이기지 못하였다고 공술하였다.

◇12월 24일-판관(判官) 강자정(姜子正) 190-3>이 추국당하였다. |

|

일종의 천거제인 현량과(賢良科)를 통해 자기 세력을 중앙으로 크게 진출시키고, 16세기 후반 선조의 즉위를 계기로 척신 정치가 일단 종식되면서 중앙에 활발하게 진출하여 정권을 장악하였다.

경국대전|세조 때 편찬을 시작하여 성종 때 완성한, 조선 시대의 기본 법전이다. |

|

1476년 성종 7년 ○강형수(姜亨壽) 출생

◇6월 1일-강희맹(姜希孟)이 강순덕(姜順德)의 후사(後嗣)를 계승하는 것이 마땅한지 아니한지를 의논하게 하였다.

◇8월 22일-강순(姜順)의 고신(告身)을 돌려주게 하였다.

◇9월 28일-경상도 관찰사(慶尙道觀察使) 유지(柳지)의 계본(啓本)에 의거하여 전 교수(敎授) 강문회(姜文會)는 능히 사표(師表)가 될 만하여 서용(敍用)하였다.

◇12월 6일-강거효(姜居孝)를 통덕랑(通德郞) 사간원 헌납(司諫院獻納)으로 삼았다.

◇12월 9일-내례포 만호(內禮浦萬戶) 강수동(姜壽仝)2> 등을 파직(罷職)하였다. |

|

그후에는 척신 정치의 척결문제를 둘러싸고 선배 관인과 후배 관인이 서인(西人)과 동인(東人)으로 대립한 것을 시작으로 여러 붕당(朋黨)으로의 분기(分岐)가 거듭되고 일부 세력의 도태를 겪었으나, 1623년 인조반정(仁祖反正)을 계기로 17세기 후반까지 학연을 기반으로 한 서인·남인(南人)을 중심으로 붕당정치의 질서를 수립하였다. 권력가들의 탄압을 뚫고 국왕의 권한을 제한하면서 자기들의 이념을 정치에 구현하려 한 전통은 그후 조선 후기의 지배층이 사회와 국정을 이끄는 기본정신이 되었다.

경연관(經筵官) 국왕에게 유교의 경서를 강론하는 등 학문 지도와 치도(治道) 강론을 하고, 때로는, 국왕과 함께 현안 정치문제도 토의하는 관직이어서 가장 명예로운 자리로 여겼다. 그러므로 학문과 인품이 뛰어난 문관을 임명하였으며, 조선 후기에는 재야 학자도 참여하였다. 조선시대에는 성종 때 경국대전에 의해 법제화되어, 정1품 영사 3명, 정2품 지사(知事) 3명, 종2품 동지사(同知事) 3명, 정3품 참찬관(參贊官) 7명, 정4품 시강관(侍講官) 4명, 정5품 시독관(試讀官) 2명, 정6품 검토관(檢討官) 2명, 정7품 사경(司經) 1명, 정8품 설경(說經) 1명, 정9품 전경(典經) 1명 등의 경연관을 두었다.

|

|

1477년 성종 8년 ◇진사 강경서(姜景서) 문과 병과 합격 ◇6월 12일-돈녕부 판관(敦寧府判官) 강거효(姜居孝)

◇10월 7일-지응사(支應使) 이조 판서(吏曹判書) 강희맹(姜希孟)이 아뢰었다.

◇11월 17일-강거효(姜居孝)를 통덕랑(通德郞) 사헌부 지평(司憲府持平)으로 삼았다.

1478년 성종 9년 ◇3월 18일-이조 판서 강희맹(姜希孟)이 상소하여 사직(辭職)하기를 청했다.

◇4월 8일-강자평(姜子平)을 통정 대부 형조 참의로 삼았다.

◇4월 14일-심원(深源)이 경연(慶延)과 서생(書生) 강응정(姜應貞)을 천거하였는데 남효온도 경연을 추천하였다.

◇4월 28일-지평(持平) 강거효(姜居孝)가 아뢰었다.

◇6월 29일-강계숙(姜繼淑)1>을 가선 대부(嘉善大夫) 행 사맹(行司猛)으로 삼았는데, 강계숙이 조정(朝廷)에 들어가게 된 것은 태감(太監) 강옥(姜玉)2>의 조카이었기 때문이었다.

◇10월 4일-강희맹(姜希孟)을 숭정 대부(崇政大夫) 판돈녕부사(判敦寧府事)로 삼았 다. |

1> 계보 미상 2> 계보 미상, 중국 사신